この記事では、子どものインターネット利用時間の実態と、それによって引き起こされる睡眠不足について説明し、WiFiルータを使って、子どものスマホやゲームの利用時間を制限する具体的な方法を説明します。子どもの生活リズムを整えることが最も重要です。

通信キャリアが提供する安心フィルタやWiFiルータに搭載されているキッズタイマーは、小学生から高校生まで、年齢に合わせたインターネット制限を行うとありますが、本当にそうなのでしょうか。のんびり理系おじさんのバカ息子は、学校から帰宅したらずっとスマホを触り、フィルタリングをかけてもすぐ外してしまう状況で、とにかく、全く勉強をしませんでした。授業中に居眠りするので、学校の授業に付いていけず、担任からも親から子どもに睡眠指導するよう言われたので、スマホを取り上げるなどして強制的にスマホがない状態にしましたが、バカ息子は、ますます、やる気がなくなったと言って勉強をしませんでした。

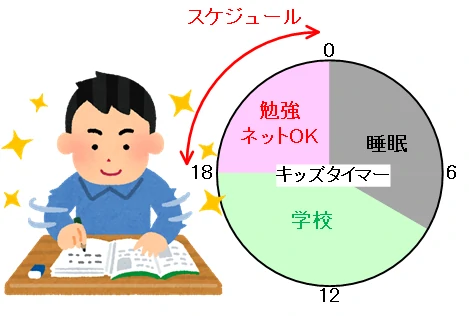

そこで、厚生労働省やこども家庭庁がまとめた現代の子どもとスマホとの関係性を確認し、WiFiルータを使ってスケジュール管理して、スマホを触る時間を適切に管理する方法を考えようというのが今回の内容です。この記事を読めば、子どものインターネット利用時間の実態と、それによって引き起こされる睡眠不足などの問題について深く理解できます。また、通信キャリアのフィルタリングでは対応しきれない課題を、WiFiルータの機能でどのように解決できるかがわかります。WiFiルータには、「キッズタイマー」「省電力設定」「ゲストSSID」「パケットフィルタ」といった機能が搭載されています。これら機能を使って、子どものスマホやゲームの利用時間を制限していきましょう。

記事のポイント

- 子どもの平均スマホ利用時間

- 子どもの睡眠不足と学業への影響

- WiFiルータによるインターネット利用制限方法

- 各制限方法のメリット・デメリット

小中学生のスマホ時間

小中学生のスマホ利用時間について、厚生労働省やこども家庭庁の公的データをもとに実態を深く掘り下げていきます。まず、子どもの成長に不可欠な睡眠時間と、現状のインターネット利用時間を比較し、子どもたちが直面している「スマホ漬け」の現状を明らかにします。そして、通信キャリアのフィルタリングだけでは不十分な理由を説明し、WiFiルータの活用がなぜ重要なのかをこの章の概要としてお伝えします。子どもの健康的な生活リズムを保つために、親がどのようにインターネット利用時間をコントロールすべきか、具体的なデータを交えて解説します。

必要な睡眠時間とは

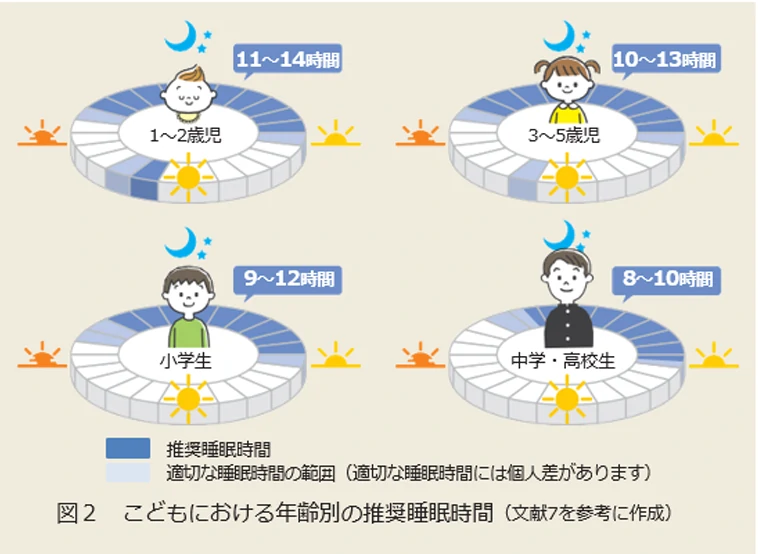

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、子どもの成長に、小学生は9~12時間、中高生は8~10時間の睡眠が必要とされています。睡眠ガイドを参考にした就寝時刻は、毎朝8時に学校へ通学すると仮定すると、小学生は午後8時~午後11時の間、中高生は午後10時~深夜12時の間に就寝することが望ましいということになります。

もちろん、睡眠時間には個人差があり、「うちの子はショートスリーパーだから大丈夫」と言うお子さんもいるかもしれません。しかし、十分な睡眠が取れていないと、日中の集中力が低下し、学業に悪影響を及ぼす可能性があります。学校の先生との個人面談で、お子さんが授業中に居眠りをしていないか確認してみるのも良いでしょう。居眠りしている場合は、睡眠時間が足りていないサインかもしれません。十分な睡眠は、単に体を休めるだけでなく、日中の学習内容を脳に定着させ、記憶力や集中力を高める上でも非常に重要です。そのため、スマホやゲームの時間を管理し、夜更かしを避けることが、お子さんの学力向上にもつながります。親が主体となって、子どもの睡眠時間を確保するための環境を整えてあげることが大切です。

子どもの帰宅時刻

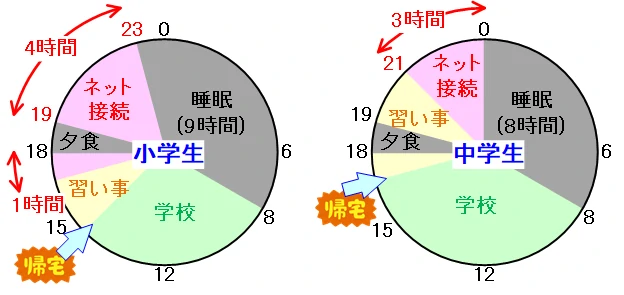

多くの子どもたちは、学校から帰宅してからが自由時間となります。一般的な小学校では、4時間目までなら12時30分頃、5時間目までなら14時30分頃、6時間目までなら15時30分頃に帰宅します。もちろん、放課後のクラブ活動や習い事、友だちの家に遊びに行くなどで、帰宅が17時や18時になることもあります。多くの小中学校では、スマホの持ち込みを禁止しているため、子どもたちがスマホに触れるのは基本的に帰宅後となります。同様に、塾や習い事の時間を考慮すると、子どもがWiFiルータを使ってインターネットに接続する時間は、帰宅してから就寝するまでの間に集中することになります。

たとえば、小学6年生の子がクラブ活動で17時に帰宅し、夕食や入浴、宿題などを済ませてからスマホに触れるとすれば、実質的な利用時間は夜間帯に集中することになります。この限られた時間の中で、いかにスマホの利用時間をコントロールするかが重要になります。子どもの生活リズムを把握し、帰宅から就寝までの時間をどのように使うべきか、家族で話し合う機会を設けることも大切です。帰宅から就寝までの時間を有効に使うことで、勉強と遊びのメリハリをつけ、質の高い睡眠を確保することができます。

子どものインターネット利用時間

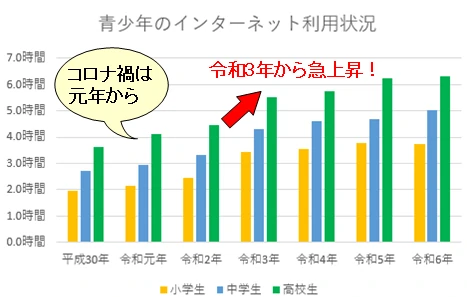

こども家庭庁が令和6年度に発表した「青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、子どものインターネット平均利用時間は驚くべき実態を示しています。10歳(小学4年生)は186.7分(約3時間)、12歳(小学6年生)は264.8分(約4.5時間)、15歳(中学3年生)は326.4分(約5.5時間)となっています。この数字は、授業や学習塾での利用時間も含まれるかもしれませんが、帰宅してから寝るまで、ほぼ常にスマホを手放さない状況になっていると言っても過言ではありません。

さらに注目すべきは、過去のデータとの比較です。令和2年度のデータでは、10歳で128.7分(約2時間)、12歳で168.8分(約3時間)、15歳で231.9分(約4時間)でした。わずか4年間で、子どもたちのインターネット利用時間が約1.5倍に増加しているのです。GIGAスクール構想などで授業でもインターネットに触れる機会が増えたことも一因かもしれませんが、依存性が高いスマホとの距離は、親が積極的にコントロールしていく必要があります。このまま放置すれば、子どもの心身の成長に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

帰宅と就寝、スマホの適度な利用時間

インターネット=スマホと一概には言えませんが、多くの子どもたちにとって、インターネット利用はスマホが中心です。小学6年生(12歳)の平日のスケジュールを考えてみましょう。授業は5時間目までの14時30分に帰宅し、就寝時間を23時とします。塾や習い事に3時間、夕食や入浴に1時間を費やすと、残りの自由時間は4.5時間です。こども家庭庁の調査では、12歳の平均インターネット利用時間が約4.5時間なので、平日は帰宅してから寝るまで、ほぼスマホに費やしていることになります。

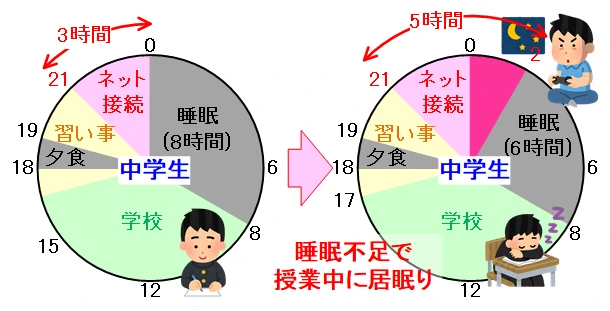

次に、中学3年生(15歳)を想定してみましょう。部活動を終えて17時に帰宅し、就寝時間を24時とします。塾や習い事に3時間、夕食や入浴に1時間を費やすと、残りの自由時間は3時間です。しかし、15歳の平均インターネット利用時間は約5.5時間。つまり、2.5時間も足りません。この不足分を補うために、何を削っているのか。多くの場合、それは睡眠時間なのです。この状況を放置すれば、子どもの健康や学業に深刻な影響を与えることになります。親が主体となって、適切なスマホ利用時間を設定し、子どもが十分な睡眠を確保できるような環境を整えることが、何よりも重要です。

WiFiルータを使った制限

子どものインターネット利用を制限する上で、最も大事なのは睡眠時間の確保です。コロナ禍から始まったリモート授業やGIGAスクール構想のなか、子どもと情報端末の距離が近くなりすぎており、親はそれを理解した上で、通信キャリアが提供する安心タイマーや、WiFiルータに実装されたキッズタイマー機能を使って、具体的にスマホを利用する時間をコントロールする方法を説明します。

キッズタイマーを使った制限

多くのWiFiルータに搭載されている「キッズタイマー」や「こども安心ネットタイマー」は、特定の機器のインターネット接続時間を制限するのに非常に便利です。前項で説明したように、子どものインターネット利用を野放しにすると、就寝時間が深夜2時、3時になってしまうこともあります。これを防ぐためには、授業中に居眠りさせないためにも、夜中の12時ごろにはインターネットを遮断するよう設定することが重要です。これにより、夜更かしを物理的に防ぎ、睡眠時間を確保することができます。

この記事は、WiFiルータのインターネット利用制限であるキッズタイマーが親が思うように動作しない理由を説明します。キッズタイマーの問題を知り、デメリットに対処することで子どもの健全な成長をサポートしま ...

ただし、キッズタイマーには未登録MACアドレスを持つ端末を制限できないという致命的な欠陥があります。現在のスマホは、MACアドレスをランダムに変更するのが標準設定になっており、スマホの設定を変更するだけで、キッズタイマーは無効になってしまいます。特に、自分専用のスマホを持つようになる小学校高学年以降は、この機能だけでインターネット利用を完全に制限することは難しいと理解しておくべきでしょう。あくまで補助的なツールとして考え、子どもとの信頼関係を築きながら運用していくことが大切です。

【機能ガイド】buffaloキッズタイマーを利用したネット制限が効かない理由8選をあげてみた

省電力設定を使った制限

子どものインターネット利用時間が、帰宅後の自由時間とほぼ同じ、つまり睡眠時間を削ってまでスマホを触っているという状況であれば、省電力設定を利用する方法も有効です。この機能は、設定した時間になるとルータの無線WiFiを停波させるというものです。これは、「この時間には寝なさい」というメッセージを明確に伝えることができる、ある意味、最終手段とも言えます。キャリア回線で使用できる通信量を制限しておく必要はありますが、「キッズタイマー」や「こども安心ネットタイマー」でスケジュール管理ができる状況ではないのであれば、この方法を試してみる価値はあります。

省電力設定のデメリットは、無線WiFiが停波するため、子どもの端末だけでなく、家族全員のスマホやパソコン、スマート家電など、すべてのWiFi通信が使えなくなってしまうことです。そこだけは、グッと我慢しないといけません。もちろん、子どもがきちんと就寝時間を守るのであれば、設定を外してもよいですが、ベッドのなかでこそこそとスマホを触っていることもあるので、しっかり子どもの様子をみて設定する必要があるでしょう。 この記事は、WiFiルータの無線出力を決められた時刻でオフにする省電力設定について説明した上でメリットを説明します。無線を停波している間はインターネットに接続できません。省電力設定を活用することで、夜 ...

【機能ガイド】Wi-Fi無線の停波が省電力だけではない理由とメリット5選をあげてみた

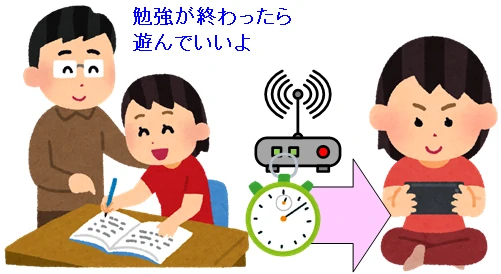

ゲストSSIDを使った制限

「キッズタイマー」によるスケジュール管理が難しい場合、ゲストSSIDを使う方法も検討できます。ゲストSSIDは、来客用のSSIDを一時的に有効にする機能です。これを利用して、「今から○時間だけインターネットに繋いでいいよ」という形で、親が許可した時間だけインターネットに接続できる環境を作ることができます。これにより、親の目が届く範囲で、子どものスマホ利用時間を管理することが可能になります。

しかし、この方法も万能ではありません。子どものインターネット利用時間が帰宅後のほとんどを占めている現状では、この方法で管理するのは現実的ではないかもしれません。また、子どもがインターネットに接続したいと思うたびに、親がWiFiルータのゲストSSIDを動作させるように設定しなければならないのも手間がかかります。この方法は、子どものインターネット利用が比較的少ないご家庭や、特定の時間だけ利用を許可したい場合に有効な方法と言えるでしょう。 この記事は、WiFiルータのインターネット利用制限機能のひとつであるゲストSSIDのメリットとデメリットを解説したものです。成果に応じてインターネット接続を許可することで、子どもの健全な成長を促進しま ...

【機能ガイド】ゲストSSIDを利用したインターネット制限とは? メリット5選、デメリット4選

パケットフィルタを使った制限

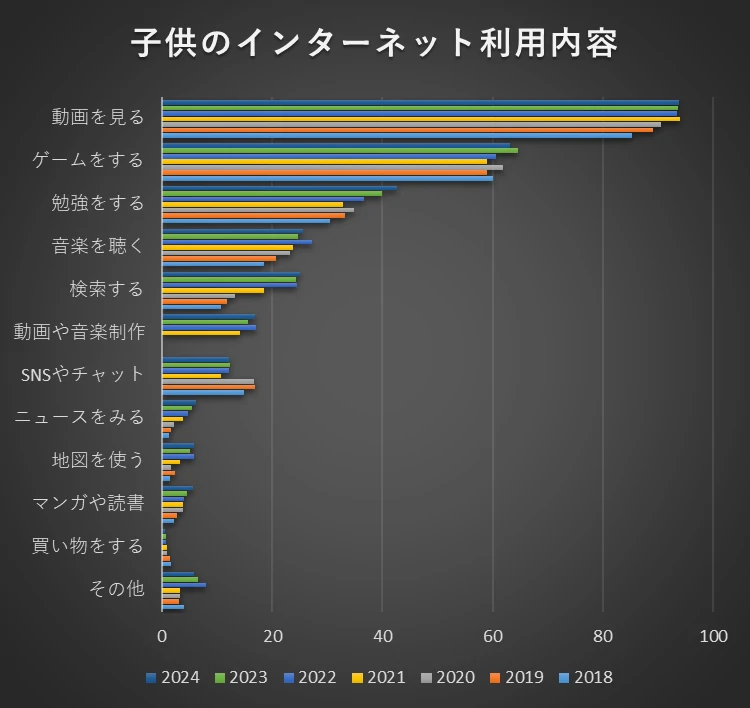

子どものインターネット利用時間が、家で過ごす時間とほぼ同じか、スマホで遊ぶために睡眠時間を削っているというのであれば、子どもに遊ばせたくないコンテンツのみブロックする「パケットフィルタ」を利用した制限をすることを検討してみましょう。こども家庭庁の「青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、子どものインターネット利用の7割は、動画視聴とゲームとなっています。 この記事では、WiFiルータのパケットフィルター初心者に、動画を非表示にする方法を説明をしたものです。レジェンドWiFiルータのDNSルーティングでインターネット通信制限を失敗した人が、スマホアプリに ... この記事は、WiFiルータに搭載されたインターネット利用を制限する機能を使って、特定のゲームで遊べなくする方法を説明したものです。パケットフィルタやDNSルーティングを搭載したWiFiルータは一部のメ ...

そのため、YouTubeや不適切なゲームで遊べないようにWiFiルータで制限してしまうというものです。これにより、スマホの利用時間を物理的に制限するだけでなく、健全なコンテンツへのアクセスを促すことができます。もちろん、省電力設定なども併用していくべきですが、パケットフィルタを搭載しているWiFiルータは限られるので、WiFiルータ選びが重要になります。新しいWiFiルータを購入する際は、「パケットフィルタ機能」といった記載があるかチェックしてみましょう。これらの機能を活用することで、子どものインターネット利用をより詳細に、そして効果的にコントロールすることができます。

【ルータ応用】パケットフィルタで動画非表示にするおすすめの設定を調べて公開してみた

【ルータ応用】スマホのゲームアプリの通信を制限できるパケット解析方法を公開してみた

まとめ

この記事では、子どものインターネット利用時間の実態を公的機関のデータを基に分析し、WiFiルータを使った具体的な制限方法を解説しました。分析の結果、現代の子どもたちは帰宅後、睡眠時間を削ってまでスマホやゲームに時間を費やしている状況が浮き彫りになりました。そして、通信キャリアのフィルタリングだけでは、この問題に対応しきれていないことがわかりました。子どもたちの健全な成長のためには、十分な睡眠時間の確保することが何よりも重要です。そのため、親はWiFiルータの「キッズタイマー」や「省電力設定」などの機能を活用して、子どものインターネット利用時間を物理的に制限する必要があります。

しかし、最も大切なのは、子どもとの話し合いです。いくら優れた機能を使っても、親子で納得できるルールがなければ意味がありません。公的機関のデータをもとに、なぜスマホの利用時間を制限する必要があるのかを丁寧に説明し、一緒にルールを決めていくことが重要です。情報通信技術の変化は今後も加速していくでしょう。それに合わせて、私たち親も子どものインターネット利用状況を常に把握し、適切な対策を講じていく必要があります。信頼できる情報源をもとに、子どもたちの未来のために、家族で向き合ってみてはいかがでしょうか。

最後まで読んでいただき、まことにありがとうございました。のんびり理系おじさんは、読者の皆さまのお子様の成長を心よりお祈り申し上げます。どうしようもないとき、このページを参考にインターネット利用制限を行ってください。おじさんは、これからも、皆様の子育てのお役に立てる情報を発信していきます。