この記事では、中学生・高校生の健全な成長を支援するためのインターネット通信制限の重要性と、コロナ禍を経験した現代のスマホアプリやWiFiルータの制限機能を使った「スマホと上手な付き合い方」を説明しています。

子どもは大人の思うように成長しません。「親の心、子知らず」は、よく言ったもので、親が線路を引いてあげても、子どもは好き勝手な行動をします。スマホやゲームも同じで「使うな!」と言えば言うほど、使いたくなるようです。本当は、スマホアプリやルータのインターネット制限機能を使って制限したくはないのです。しかし、制限をしなければ、ずっと遊んでいるので、成績が落ちる一方です。

のんびり理系おじさんのバカ息子は、高校生です。高校生なら、勉強と遊びが両立できるよう自己管して欲しいものですが、欲望のまま、ひたすらスマホゲームで遊んでいます。しょうがないので、何かしらの制限を掛けるしかありません。世の中には、「安心フィルター」というスマホアプリを使う方法以外にも、WiFiルータを使った「キッズタイマー」というインターネット制限もあります。WiFiルータのパッケージを見ると、お勧めですよ~という文字が躍っていますが、本当に使える機能なのでしょうか。

そこで、子どもがスマホと適度な距離を保ちながら成長するには、どのように制限していけば良いのか考えてみたいと思います。「PTA全国協議会の推薦」という文字が躍っている製品もありますが、これについても、メーカの思惑に触れていきます。

記事のポイント

- 理想的なスマホ制限を知る

- 親子のスマホ感覚の違いを知る

- スマホ利用時間と睡眠不足による学業の影響を知る

- 業務用と家庭用のルータ制限の違いを知る

理想的なスマホ制限とは

スマホは、子どもたちの生活の中に深く浸透しています。便利で楽しい反面、使い方を誤れば睡眠不足や学業との両立が難しくなるといった問題も生じます。保護者は「スマホとの理想的な付き合い方」を模索しながら、子どもが自己管理できるよう導きたいと願っていますが、子どもは、制限されると、ますます親の言うことを聞かなくなるので、親はどのような対策をすれば良いのか悩みます。また、スマホがない子供時代を送ったアナログ昭和世代の親と、生まれた時からスマホがある子どもとは、スマホに対する感覚も大きく異なります。

親が求めるスマホとの付き合い方

親が子どもに望むスマホとの付き合い方は、学業に悪影響を及ぼさない自己管理能力を身につけることです。動画やゲームを一方的に禁止するのではなく、十分な睡眠時間を確保し、学業と両立することが重要です。

自己管理能力を身に付けるため、親は子どもが計画的に勉強できた褒美に遊んでよいと言いますよね。例えば、こんな感じだと思います。

2時間だけ遊んでいいわよ。

つまり、今から○時間といったカウントダウン方式で時間制限ができるのが良いのです。

しかし、現実には、スマホの使用を制限されると、言うことを聞かなくなる子どもが多くいます。子どもが反発する背景には、「なぜ制限するのか」が理解できていないためです。まずは親が感情的にスマホ利用を禁止するのではなく、子どもと一緒に利用ルールを考え、納得できる仕組みを整えることが、スマホ依存を防ぎながら自己管理を育てる近道となります。

メーカが推奨するスマホ制限

スマホメーカや通信キャリアは、家庭で健全なスマホ利用をサポートするために様々な制限機能を提供しています。代表的なものには、「安心フィルター」や「キッズタイマー」があります。これらの機能はスマホを使用できる時間帯の設定や、深夜のスマホ利用を禁止するなど、子どもがスマホと適切な距離を保てることを目的にしています。

ところが、スケジュールで通信を制限するをと、思いもよらない事態が発生します。

遊べる時間は、あと1分だ!

うぉりゃあぁぁぁ・・・

疲れた。寝よ。。。

(もう疲れちゃったよ。勉強は明日!)

そんな事じゃ、留年しちゃうわよ!

つまり、自己管理能力を身に付けていない子どもは、インターネットに接続できる時間を、すべて、ゲームやチャットアプリに費やしてしまうのです。さらには、リモート授業が始まっていないコロナ禍前であれば、これらの機能は有効でしたが、現在は、学校から貸し出された端末を自宅に持ち帰り、その端末で宿題を提出することが授業の一環となっています。「インターネット接続目的=遊び」とする認識は、すでに過去のものになっているのです。

そのため、メーカが推奨するこれらの制限機能は、「自己管理を促す補助ツール」としては使い物になりません。これらの機能を使用するのであれば、親子でインターネットの使い方を話し合うことが前提となります。

親子のスマホ感覚の違い

親はスマホを「大人になってから使い始めた世代」である一方、子どもたちは物心ついたときからスマホがある「デジタルネイティブ世代」です。親子のスマホに対する考え方の違いは、世代間のギャップとして、依存度に大きな影響を与えます。親にとってスマホはあくまで補助的なツールであっても、子どもにとってはコミュニケーションや情報収集の中心です。そのため、親が「制限機能」を使ってスマホを使うことを制御すると、子どもは「不当な管理をされた」と受け取り、「制限されるほど、言うことを聞かない」ケースも少なくありません。

この感覚のズレを埋めるためには、親子でスマホを使いすぎることの危険性について話し合い、互いの立場を理解したうえでルールを決めることが必要です。これが理想的な制限への第一歩です。

1日のスマホ利用は何時間?

では、1日のスマホ時間はどれぐらいがいいのでしょうか。理想的な制限をするにあたってgoogle検索すると、子どもが1日にスマホを使う時間は、小学生で1~2時間、中高生で2~3時間が目安と出てきます。しかし、本当にそんなに短い時間なのでしょうか。朝から晩までスマホを離さないのんびり理系おじさんのバカ息子は例外としても、中学生になったばかりの娘も、スマホやパソコンの利用は、こんな時間に収まっていません。

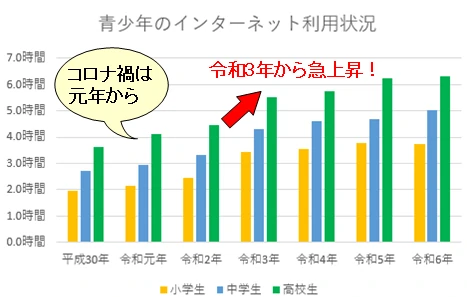

そこで、まずは、子ども家庭庁の「青少年のインターネット利用環境実態調査」を調べました。その結果、インターネットの平均接続時間は、令和6年度の調査で、小学生223.9分、中学生302.3分、高校生で379.4分となっており、小学生で3~4時間、中高生で5~6時間です。インターネット利用時間は、コロナ禍以前と比較すると使用時間は170%と倍増しています。

「青少年のインターネット利用環境実態調査」調査票・調査結果等(こども家庭庁)

| 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |

| 小学生 | 2.0時間 | 2.2時間 | 2.4時間 | 3.5時間 | 3.6時間 | 3.8時間 | 3.7時間 |

| 中学生 | 2.7時間 | 2.9時間 | 3.3時間 | 4.3時間 | 4.6時間 | 4.7時間 | 5.0時間 |

| 高校生 | 3.6時間 | 4.1時間 | 4.5時間 | 5.5時間 | 5.8時間 | 6.2時間 | 6.3時間 |

つまり、コロナ禍前に言われていたスマホ利用時間の常識は通用しなくなっているのです。令和5年度、令和6年度の調査では、高校生のインターネットの平均接続時間は6時間を超えています。1日の1/4はなんらかの形でインターネットに接続しているわけです。こんな状態で、スマホを使用できる時間帯を決めて、スケジュールでインターネット制限できるわけがありません。

よって、子どもの成長に必要な睡眠時間を基準にして考えていきましょう。

学年による睡眠時間の変化

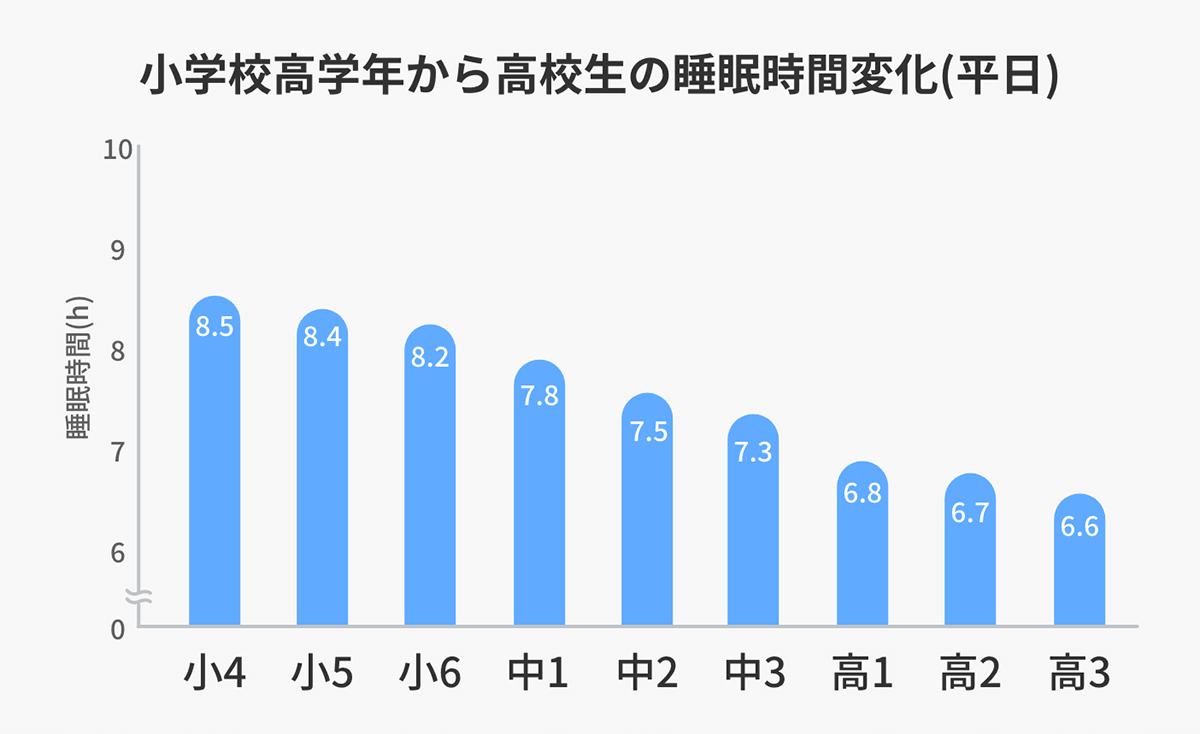

子どもの睡眠時間は、年齢が上がるにつれて徐々に短くなっていく傾向があります。とはいえ、子どもにどれぐらいの睡眠時間を取らせれば良いかなんて、専門家でない限り良く分かりません。そこで、調べてみると、早稲田大学 理工学術院 柴田重信研究室とベネッセ教育総合研究所による「子どもの生活リズムと健康・学習習慣に関する調査2021」では次のような結果が出ています。

平日は、小学生なら8時間23分、中学生なら7時間29分、高校生なら6時間40分というのが一般的な睡眠時間となります。高校生になれば、深夜0時以降に就寝する子どもが増えてきますが、やはり、深夜2時や3時に寝るのは、明らかに睡眠不足と言えそうです。

第1回「睡眠時間が短い子どもの方が、成績が良い?~睡眠習慣と成績の深い関係~」 (benesse.jp)

子どもに適切な睡眠を取らせることが重要と考えると、深夜にスマホを触ってインターネットに接続させない制限は、必ず必要になってくると思います。WiFiルータには省電力設定という機能を持った製品があるので、これを利用する方法があります。 この記事は、WiFiルータの無線出力を決められた時刻でオフにする省電力設定について説明した上でメリットを説明します。無線を停波している間はインターネットに接続できません。省電力設定を活用することで、夜 ...

【機能ガイド】Wi-Fi無線の停波が省電力だけではない理由とメリット5選をあげてみた

もちろん、キッズタイマーを使う方法もありますが、キッズタイマーには抜け穴があるので、親は、しっかり目を光らせる必要があります。 この記事は、WiFiルータのインターネット利用制限であるキッズタイマーが親が思うように動作しない理由を説明します。キッズタイマーの問題を知り、デメリットに対処することで子どもの健全な成長をサポートしま ...

【機能ガイド】buffaloキッズタイマーを利用したネット制限が効かない理由8選をあげてみた

睡眠不足による学業の影響

なんらかの理由により睡眠不足になると、学習意欲や記憶力、集中力が低下し、成績に直接的な影響を与えることは、若い頃に実体験した親世代は良く分かっていると思います。しかし、子どもには、そういった経験が少ないため、理解できません。

一般的に、夜間の長時間にわたるスマホ利用は、脳を覚醒状態にします。スマホを使った直後に就寝しても、覚醒状態になった脳をリラックスさせるは時間がかかるため、脳を休ませる深い睡眠となる時間は短くなってしまいます。脳が十分な睡眠が取れていない状態だと、記憶力や集中力は低下します。この状態で翌日の授業を受けても、ベストなパフォーマンスは出せません。慢性的な学業不振は、学習意識を低下させる悪循環に陥ります。思春期の子どもは、自律神経が乱れやすく、十分な睡眠時間をとることは不可欠です。

こうしたリスクを避けるためには、親がただスマホを取り上げるのではなく、「なぜ寝る必要があるのか」「なぜ使いすぎると困るのか」を丁寧に説明し、納得のうえでルールを導入することが必要です。子どもが自らの行動を見直すことが、自己管理と学業との両立を可能にするカギとなります。

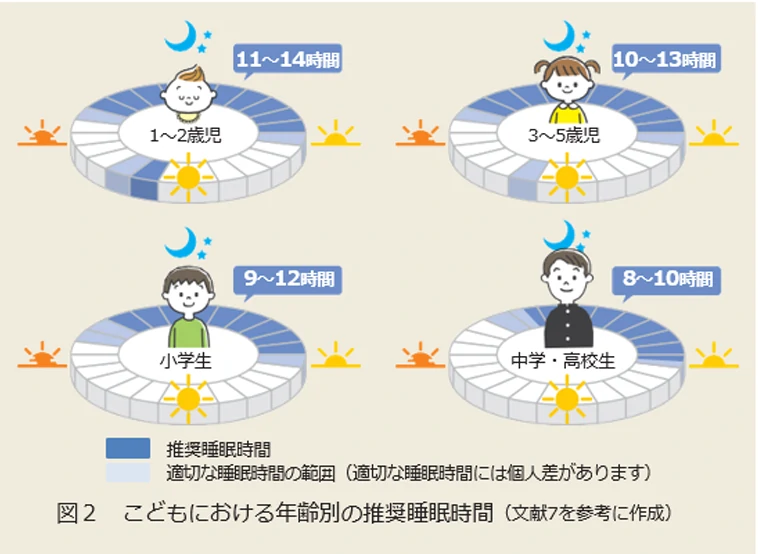

10年ぶりに改訂され厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023(案)」によると、確保すべき睡眠時間の目安を、小学生は9~12時間、中高生なら8~10時間としています。

「健康づくりのための睡眠ガイド2023」(厚生労働省)

これは根拠ない数字ではなく、米国睡眠医学会(American Academy ofSleepMedicine)において発表があった論文を元にしています。日本人は、アメリカ人と比べて睡眠時間が2割程度短い傾向にあり、米国睡眠医学会を元にした厚生労働省の推奨する睡眠時間を取るのは難しいかも知れませんが、肉体、精神、学力、幸福感に悪影響がでないよう、高校生でも深夜0時を過ぎたら就寝させる生活をさせた方が良さそうです。

制限機能が必要になった理由

自宅のインターネット接続は、かつては、どれだけ高速で快適な通信環境を得ることができるかが重要でした。しかし時代は進み、スマホやパソコンでインターネットに常時接続できる現代は、快適な通信速度は当たり前で、どのコンテンツを選ぶかが重要になっています。自己管理能力が身に付いていない子どもが自由にインターネット接続することは、学業不振やコミュニケーション能力や運動能力の低下に繋がることが多く、教育的な観点から制限が必要となってきました。

制限機能がルータに搭載されるようになった背景には、インターネットの歴史が大きく関係しています。10Base5や10Base2といった同軸ケーブルを使って通信をしていた時代は、ごく一部の通信回線を持った企業や教育機関しかインターネットに接続できませんでした。自宅でインターネットを楽しむことができるなんて、誰も想像もしていなかった時代です。もちろん、インターネットに接続するユーザが増えてくると、それに比例してOSのセキュリティホールを突いてシステムを破壊するクラッカーも出現しました。ネットワークの内部と外部を分離し、外から入ってくるデータは検閲して、問題のある通信は排除するようになりました。

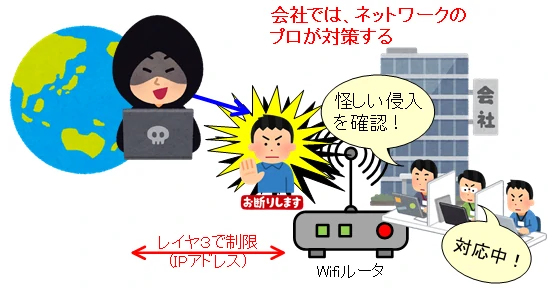

インターネット制限や、セキュリティは、ネットワークの内部と外部を分離するレイヤ3のIPアドレス制御から始まったのです。ルータの制限機能を集約して、不要な通信を排除する専門の装置であるファイアウォール誕生に至るのです。ルータの制限機能がどのような経緯で誕生・普及してきたのか、その裏にある企業の思惑や注意点を掘り下げていきます。

業務用ルータの要求機能

インターネット黎明期、ISDNを使ったINS64やINS1500といったデジタル通信回線を使ってインターネット接続をすることが一般的でした。INS64やINS1500は、NTTの前身である電電公社時代から研究を行っていたデジタル通信回線であり、それぞれ64kbps、1.5Mbpsという帯域保証型の回線サービスでした。この時代、多くの企業では、ISDNルータを使ってネットワーク環境を構築していました。しかし、この速度ではブロードバントとは言えず、1メガバイトの静止画1枚をダウンロードするのにも2分以上も掛かっていました。

その後、音声通話で使っていない高周波に信号を乗せるADSLの登場や、日本が国を挙げて光ファイバー網を整備したことにより、通信速度は一気に向上してブロードバンドルータが登場することになります。この頃になると、外部からの不正侵入による情報漏洩や、意図的な攻撃で業務を妨害する情報セキュリティの問題が表面化するようになります。不要な通信ポートの閉鎖、外部からの接続制限、外部から内部が見えないIPアドレス変換といった様々な機能が、業務用ルータに搭載されるようになりました。

この時、開発された制限機能は、外部からの侵入を防ぐためのものであり、多くは、レイヤ3のIPアドレスを使った制限です。ルータへの設定は、ネットワークに関する習熟した知識と豊富なノウハウを持った技術者が必要となり、これが後に家庭用ルータとの決定的な違いとなっていきます。

家庭用ルータの要求機能

WiFiルータの登場は、子どものスマホやゲーム機が無線WiFiでインターネットに接続されるようになってからです。特に問題視されたのが、夜遅くまでのネット利用や不適切なコンテンツの閲覧でした。そこで、家庭用で使用されるWiFiルータは、業務用ルータと異なる進化を遂げることになります。

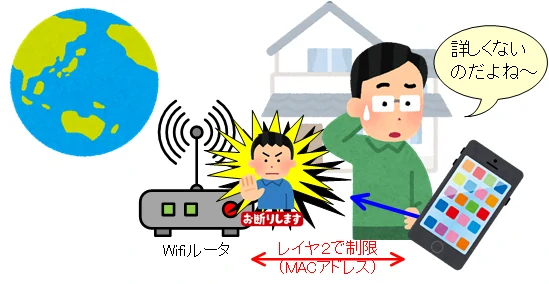

無線WiFiの接続は、レイヤ3のIPアドレスの下位層となるレイヤ2のMACアドレスで行われます。WiFiルータの前身である無線アクセスポイントには、接続する端末を限定するMACアドレスフィルタという機能が存在しました。WiFiルータは、このMACアドレスフィルタにタイマーを付ける事で、接続できる時間帯を制限しようとしたのです。「こども安心ネットタイマー」「キッズタイマー」といった機能がこれに該当します。

MACアドレスは、製造メーカがネットワーク端末を出荷する前に設定するもので、端末利用者は勝手に変更することができません。MACアドレス番号は、重複することがないよう同じ番号は割り当てません。つまり、WiFiルータで接続管理する者は、MACアドレスで端末を特定することができ、MACアドレスを基に端末を管理することができるのです。MACアドレスは、IPアドレスのようにネットワーク設計をする必要がありません。MACアドレス番号を基に管理すれば、ネットワークに関する習熟した知識と豊富なノウハウといった専門知識がない利用者でも簡単に管理ができる制限機能なのです。

開発費を回収したいメーカの思惑

製品に新しい制限機能を搭載するには、設計・開発・検証などに多大な製品開発コストが発生します。のんびり理系おじさんの製品開発の経験的から申し上げると、製品評価には、製作に掛かった3倍の時間や費用が掛かります。つまり、新しい機能を作るのはそんなに難しい事ではないですが、むしろ、不具合がないことを確認するのに膨大な時間と費用を必要とします。結局、トータルで考えると、おいそれと新しい機能をルータに搭載できないのです。

また、ルータ本体の価格は、どんどん安くなっています。おじさんが最初に買ったISDNルータは、ヤマハのNetVolante RTA50iでした。キューブ型のデザインが斬新だった記憶があり、30年近く前に購入したISDNルータの販売値段は5万円以上しました。ところが、現在の売れ筋WiFiルータの主要価格帯は、1万円前後です。市場シェアが広がったと言っても、今までの10倍以上売らないと、メーカは開発費を回収することができません。

こうなってくると、既存の制限機能を少し改造することで、目的の制限機能を実現しようとなるわけです。あたかも、有用な機能を新しく作ったといった理由も付けられています。メーカの思惑としては、制限機能の中身よりも「どう見せるか」に重きを置く戦略になっています。つまり、制限機能の有用性を見極めるには、WiFiルータを使用するユーザ側の冷静な判断が欠かせないのです。

お金で買える称号に騙されるな

パッケージに大きく書かれた「グッドデザイン賞」や「PTA全国協議会の推薦」といった肩書は、気を付けるべきです。推薦や認証の中には、厳密な技術評価を経ていないものも存在し、実質的には協賛や申請のみで得られるケースも少なくありません。いわば「お金で買える称号」に近いものも含まれています。「これなら安心」と思ってしまうかもしれませんが、実際には、このようないわば「お金で買える称号」には注意が必要です。肩書に惑わされて実際のセキュリティ性能や制限機能の質を見落としてしまうリスクがあります。正しい情報をもとにしたユーザの判断力が重要になるのです。

まとめ

コロナ禍を経験して、インターネットを利用する時間が小学生で3~4時間、中高生で5~6時間となった現在、「安心フィルター」や「キッズタイマー」といった従来のスケジュール型のインターネット制限では、子どもにとっては、「不当な管理を受けた」という印象になってしまいます。報酬型のカウントダウン制限においては、ゲストSSIDで管理する方法もありますが、これだけインターネットに接続する時間が増加すると、根本的に時間で制限するのが難しくなってきます。 この記事は、WiFiルータのインターネット利用制限機能のひとつであるゲストSSIDのメリットとデメリットを解説したものです。成果に応じてインターネット接続を許可することで、子どもの健全な成長を促進しま ...

【機能ガイド】ゲストSSIDを利用したインターネット制限とは? メリット5選、デメリット4選

子どもにとって、スマホを使ったインターネット接続は、遊び目的ではなく、コミュニケーションや情報収集の中心です。重要なのは、成長に必要な睡眠時間を確保した上で、不適切なものを、どう排除していくかが重要になってきます。まずは、親子で睡眠の重要性を話し合い、お互いに納得した上で、スマホを使っていく必要があります。

もちろん、親とのルールや約束を破って、好き勝手にインターネットに接続して動画やゲームをいったコンテンツを楽しんでしまう子もいます。のんびり理系おじさんは、動画やゲームといったコンテンツを制限する方法を紹介しています。これら記事を参考にして、お子さんに最適な方法で、インターネット接続を制限してください。

この記事では、WiFiルータのパケットフィルター初心者に、動画を非表示にする方法を説明をしたものです。レジェンドWiFiルータのDNSルーティングでインターネット通信制限を失敗した人が、スマホアプリに ... この記事は、WiFiルータに搭載されたインターネット利用を制限する機能を使って、特定のゲームで遊べなくする方法を説明したものです。パケットフィルタやDNSルーティングを搭載したWiFiルータは一部のメ ...

【ルータ応用】パケットフィルタで動画非表示にするおすすめの設定を調べて公開してみた

【ルータ応用】スマホのゲームアプリの通信を制限できるパケット解析方法を公開してみた

最後まで読んでいただき、まことにありがとうございました。のんびり理系おじさんは、読者の皆さまのお子様の成長を心よりお祈り申し上げます。どうしようもないとき、このページを参考にインターネット利用制限を行ってください。おじさんは、これからも、皆様の子育てのお役に立てる情報を発信していきます。