この記事では、スマホを使い過ぎる子どもに「ぶち切れそうになったとき、スマホ取り上げを思いとどまるべき理由」を説明します。スマホ取り上げは逆効果です。子どものことを思うなら、スマホのルールを一緒に決めて、どうすれば、ルールを守ることができるか考えて下さい。

皆さんのご自宅には、家の手伝いもせず、朝から晩までスマホでゲームやLineをしている子どもはいますか。のんびり理系おじさんのバカ息子は、まさにそんな状態です。共働きで、パパもパパも、掃除、洗濯、買出し、食事の支度などでバタバタしている横で、そんなことをされるとイラっとしますよね!

我が家は、反抗期になったバカ息子との親子の会話がほとんどなく、何もしなくても親子関係もギクシャクした状態です。普段でさえそんな状態なのに、イラっとして子どもからスマホを取り上げると、親子関係は、ますます悪化してしまいます。親だって、楽しくてスマホを取り上げている訳ではないのです。勢い余って、子どもからスマホを取り上げそうになった時、冷静になるべき理由をここでは解説します。

この記事を読んで分かることは次のとおりです。

記事のポイント

- 子どもがスマホを手放せない理由を知る

- スマホを取り上げると生じる問題を知る

- 取り上げる以外の制限方法を知る

- スマホを取り上げても何も変わらないことを知る

ぶち切れそうになったときに思い出すこと

勉強もせず、家事も手伝わず、ずっとスマホを触っているとぶち切れますよね。しかも、担任教師から呼び出され、臨時で個別面談をすることになり、その場で、成績が悪く進級できないと告げられ、授業中の居眠りを指摘され、親がスマホ利用にもっと関与するように指導され、まさに泣きっ面に蜂状態です。担任教師に「バカ息子が聞く耳を持たないんだよ!」「裏ワザでフィルターを無効にされたんだよ!」「おめぇ~に言われなくても親が一番分かっているよ!」と言い返したい気持ちをグッと堪えながら聞いていると、ますます、心は穏やかではありません。

もちろん、のんびり理系おじさんの横に座っているママの顔が、感情を押し殺しどんどん赤くなっているのを間近に見ると、おじさんは、逆に冷静にならねばと、ぐっと唇をかみしめます。おそらく、家に帰ったら、ママはバカ息子からスマホを取り上げるな。いつものことですが、困ったもんです。

スマホ取り上げは逆効果!

まずは、スマホを取り上げることについて考えていきましょう。のんびり理系おじさんの経験では、ズバリ! スマホ取り上げは逆効果です。子どもが親のいうことを全く聞かなくなります。スマホを取り上げると、子どもは下記のような行動を取り、最悪、手が付けられなくなります。

- 親を恨む、暴言を吐く、暴れる

- 部屋に引きこもる、ご飯を食べない

- まったく勉強をしなくなる

子どもからスマホを取り上げたあと、ママは、取り上げるよう指示したのはパパだと言っていたこともありました。おそらく、ママも取り上げても意味がないのを分かっているのだと思います。ぶち切れて「スマホを取り上げた後に、はっ!と気が付く」のでしょう。もちろん、のんびり理系おじさんは、指示した(もちろん、指示していませんよ)パパが悪いでも構いませんが、どんな理由があったにしても、頭にきてスマホを取り上げることは、子どもには理解ができません。

なぜなら、親にとってスマホは、単なる便利ツールかもしれませんが、子どもにとってスマホは、友だちと繋がる大事なコミュニケーションの一部だからです。目と耳と口を一度に塞がれたのと同じ感覚、つまり、ものすごく不安な状態になってしまいます。

では、ママが、ぶち切れそうになった理由は何でしょう。深夜まで起きていたから? 成績が悪く留年するから? スマホがすべて悪なのでしょうか。おそらく、いずれも本当の理由ではありません。おそらく、子どもが昔のように言うことをきかなくなり、生意気なことばかり言うようになったことが原因です。子どもは、反抗期になると自分の意思で行動します。しかし、最初は何も考えず、浅はかな行動をして周りに迷惑を掛けます。失敗するのは大事な経験です。そして、両親は、その尻拭いをするぐらいの気持ちでいるべきなのですが、世間体を気にして、子どもを自分の理想像に近づけようとするのは、母親の本能行動と思います。自然界だったら、死んでしまうのですから・・・。

具体的には、高校ぐらいは卒業させないといけない。親がどんな教育をしてきた陰口をたたかれたくない。世間からどんな目で見られているか気になる。そういった女性特有の理由から、言うことを聞かない子どもから、スマホを取り上げてしまうように感じます。もちろん「パパが積極的に関わってくれない!」と言われるのは必至なのですが、そこは関わってはいけないのだと、おじさんは思います。

スマホ没収には意味がない!

では、なぜ、親がスマホを取り上げるといった行動をするのでしょうか。それは、親が子ども時代に受けた教育が原因なのかもしれません。私たち親世代は、子どもの頃に型にハマった教育を押し付けられました。そのなかで、授業に不要なものは没収され、教師に従わない者は殴られる叩かれるといった体罰が当たり前でした。体罰が悪いことであるという認識は、教師側にも生徒側にもありません。教育現場においては普通の事です。さらに、私たちの親世代は、第2次世界大戦の戦場から帰還兵が教師であったケースもあり、むしろ、お前たちは優しい先生ばかりで良かったなと言われたものです。

じつは、学校教育法 第11条には、「児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる」と記載があるのです。もちろん、教員が懲戒を加えることができるのは、教育上必要があると認めるときだけで、しかも、体罰を加えることはできないという記載もあります。

また、集団教育において、周りに悪影響を与える問題児は、腐ったミカンであり、直ちに排除すべきという考え方がありました。画一的で、同じ形ハマったモノ以外は、除外する考え方です。有名なドラマ「3年B組の金八先生」の教師役、武田鉄矢が言った名セリフがあります。「われわれは、ミカンや機械を作っているんじゃないんです、われわれは人間を作っているんです!」というセリフです。まさに、日本中の教育現場で、問題があるものを取り除くという思考が強く働いていた時代でした。子ども時代にそういった経験をした親世代は、「没収される=悪いことした」という不良品を取り除く数式が自然とできているのです。

ところが、今の子ども達には、この数式は通じません。「没収される=親の嫌がらせ」という異なる数式になってしまいます。不良品は取り除かれるという感覚はないのです。何度も書きますが、スマホの没収、取り上げ、破壊は、親子関係に亀裂が入る最悪な結果になるだけで、全く効果がありません。子どもは、様々な方法で、スマホを手に入れようとします。 この記事は、WiFiルータの使った通信制御したはずなのに、いつの間にか、中古スマホを購入して、親に隠れてインターネットに繋ぎ放題となった原因とその対策についてまとめたものです。 お子さんにスマホを自由 ...

【子育てコラム】息子のスマホが親にナイショで増えた理由をその原因と合わせて公開してみた

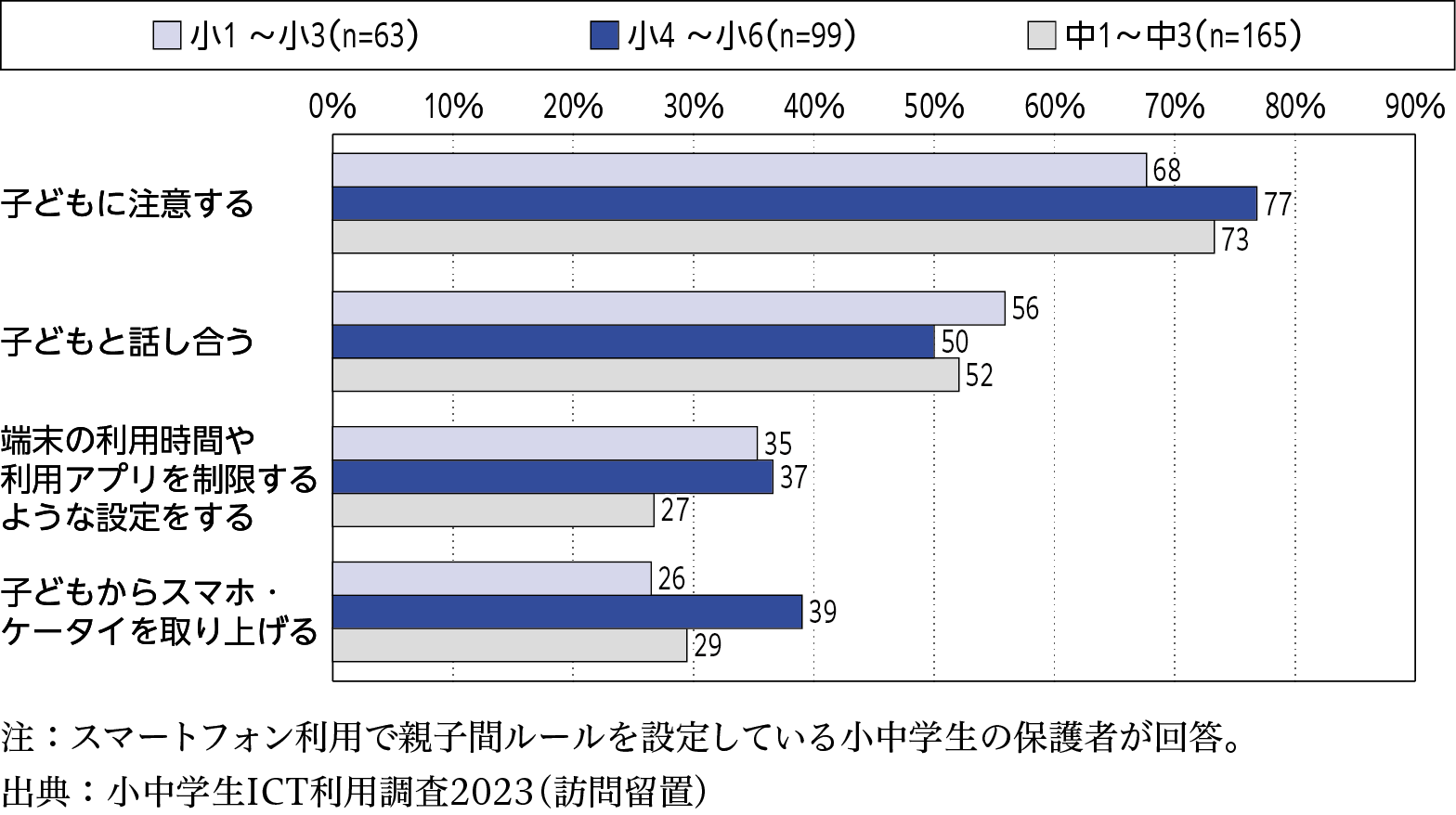

まずは、子どもとの話し合いを大事にしてください。最近は、子どもからスマホを取り上げる親は減り、子どもに注意したり、子どもと話し合う親が増えてきたようです。昔の教育を受けた世代の親が、子育てを卒業していっているのがその理由かも知れません。たまに、先輩パパから、携帯電話を真っ二つにへし折ったといった武勇伝を聞くことがありますが、絶対に真似をしないでください。

出典: NTTドコモ モバイル社会研究所ホームページ

スマホ取り上げや没収のデメリット

では、子どもからスマホを取り上げたらどうなるのでしょうか。今度は、子ども達の目線になって考えてみましょう。今の子ども達は、小学校、中学校、塾や習い事の仲間、すべてが、スマホのSNSで繋がっています。彼らは電話で話すことをあまりしません。コロナ禍の影響からでしょうか、みんなで集まって雑談することも少ないようです。情報交換の大半は、LineやTikTok、InstagramといったSNSです。つまり、スマホを取り上げられることは、友人に相談したり、みんなで集まって一緒に遊ぶことができなくなることを意味します。

「子どもは、暗くなるまで外で遊んで来い!」と言われた親世代とは、まったく状況が異なるのです。それゆえ、スマホを取り上げると、問題が解決するどころか、誰にも相談できないため、むしろ問題は大きくなります。子どもは、「親がコミュニケーションの手段を奪った!」だから、親を恨んでもいいし、暴言を吐いたり、暴れても当然だ。親が嫌がらせをしたので、親の言われたことはしたくない!と殻にこもって逆効果になってしまうのです。

もちろん、スマホを取り上げないことで、子どもが授業についていけず高校中退、コミュニケーションが取れず就職もできない状況になってしまう不安がないわけではありません。しかし、のんびり理系おじさんがママと違うのは、バカ息子が高校を中退しても構わないし、深夜まで起きて授業中に寝ても本人の問題と思っていることです。それは、ママと違って「子どもをちゃんと育てられなかった自分が責められる」恐怖心がないからだと思います。だから、パパには分からないわよ!と言われます。

でも、きちんと育てられなかったことを責められると感じるのは、母親の過剰な反応だと思います。パパはもちろん、誰もママを責めません! 中高生になったら本人の問題です。気付くかどうかです。反抗期であれば、むしろ積極的に関わってはいけません。転ばないよう先走って助けようとするのは、子どもにとっては余計なお節介で、むしろ成長する機会を奪ってしまいます。

子育てに一生懸命なママは、とても良い母親です。しかし、母親が一生懸命になることが良い結果に繋がるとは限りません。裏目に出てしまうこともあります。のんびり理系おじさんは、ママに子離れを理解してもらうのに何年もかかってしまいました。その間に、バカ息子との関係性と学業成績は、悪化していきました。スマホを取り上げることは、いかなる理由があってもデメリットしかないと、この記事を読んでいる皆さんには知ってもらいたいです。

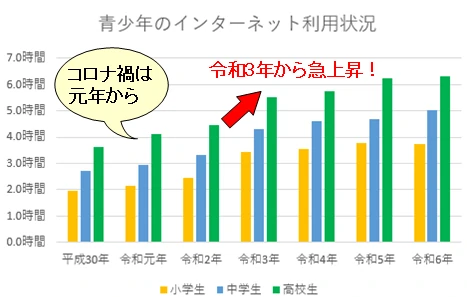

中学生・高校生のスマホは1日何時間?

学校から帰ってきたら、ずっとスマホを触って勉強をしない子どもを見て、親は子どものことが心配になってしまいますが、スマホに触れる適正時間は○○時間であると明言できる親は、おそらく、殆どいないのではないでしょう。もし、答える事ができたとしても、それは、かなり古い情報かも知れませんよ。実は、今の子ども達がスマホを触る時間は、どんどん長くなっていることはご存じでしょうか。こども家庭庁の「青少年のインターネット利用環境実態調査」を元に、子どもがインターネットを利用する時間は下表のようになっています。

| 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |

| 小学生 | 2.0時間 | 2.2時間 | 2.4時間 | 3.5時間 | 3.6時間 | 3.8時間 | 3.7時間 |

| 中学生 | 2.7時間 | 2.9時間 | 3.3時間 | 4.3時間 | 4.6時間 | 4.7時間 | 5.0時間 |

| 高校生 | 3.6時間 | 4.1時間 | 4.5時間 | 5.5時間 | 5.8時間 | 6.2時間 | 6.3時間 |

出展:「青少年のインターネット利用環境実態調査」調査票・調査結果等(こども家庭庁)

こども家庭庁の調査によると平日だと小学生で3~4時間、中高生で5~6時間をインターネットを利用しているのです。これを聞いて、皆さんは、短いと思われましたか?それとも長いと感じられましたか? インターネット利用時間は、コロナ禍以前と比較すると倍増しているのです。この数年の間だけでも、子どもとインターネットとの距離はずいぶんと変わっているのです。皆さんが想像していた子どものインターネット利用時間と大きな開きがあったのではないでしょうか。

のんびり理系おじさんは、子どものスマホ利用を下記の記事でまとめています。WiFiルーターを使って、利用時間を制限する際、どういった制限が良いのか考えた記事です。大手通信キャリアやWiFiルータで、ペアレンタルコントロールをする際、方法や設定時間の参考にしてください。 この記事では、中学生・高校生の健全な成長を支援するためのインターネット通信制限の重要性と、コロナ禍を経験した現代のスマホアプリやWiFiルータの制限機能を使った「スマホと上手な付き合い方」を説明してい ...

【子育てコラム】中学生・高校生のスマホ使用の理想とWiFiルータの時間制限との付き合い方

スマホの使い過ぎの何が悪い?

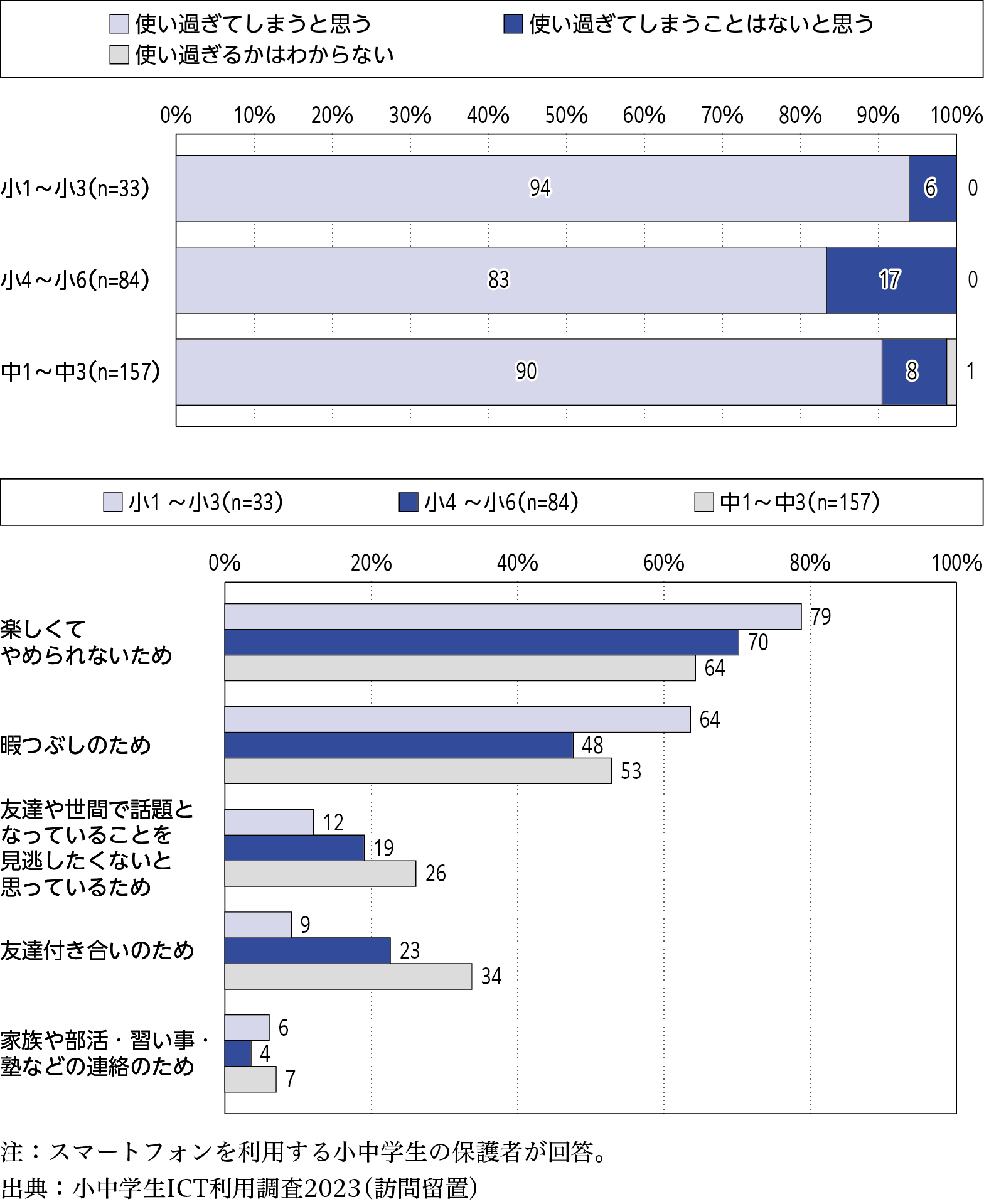

NTTドコモ モバイル社会研究所の調べるによると、小学生・中学生が「スマートフォンを使い過ぎてしまう理由」は、「楽しくてやめられない」「暇つぶしのため」が大半です。つまり、明確な目的はなく、だらだら使い続けているのが現実です。コミュニケーションの手段とか、取り上げたら逆効果とか書いておきながら、実際は中身はスカスカじゃないか!と思われるかも知れません。

しかし、これは、私たち大人でも同じです。いつも濃密なコミュニケーションをしていると言い切れる人はいるのでしょうか。長電話をしたり、喫茶店でだらだら話をしたり、仕事でも内容の薄い会議って多いぢゃないですか。コミュニケーション自体が、暇つぶしであり、楽しくてやめられないのです。

出典: NTTドコモ モバイル社会研究所ホームページ

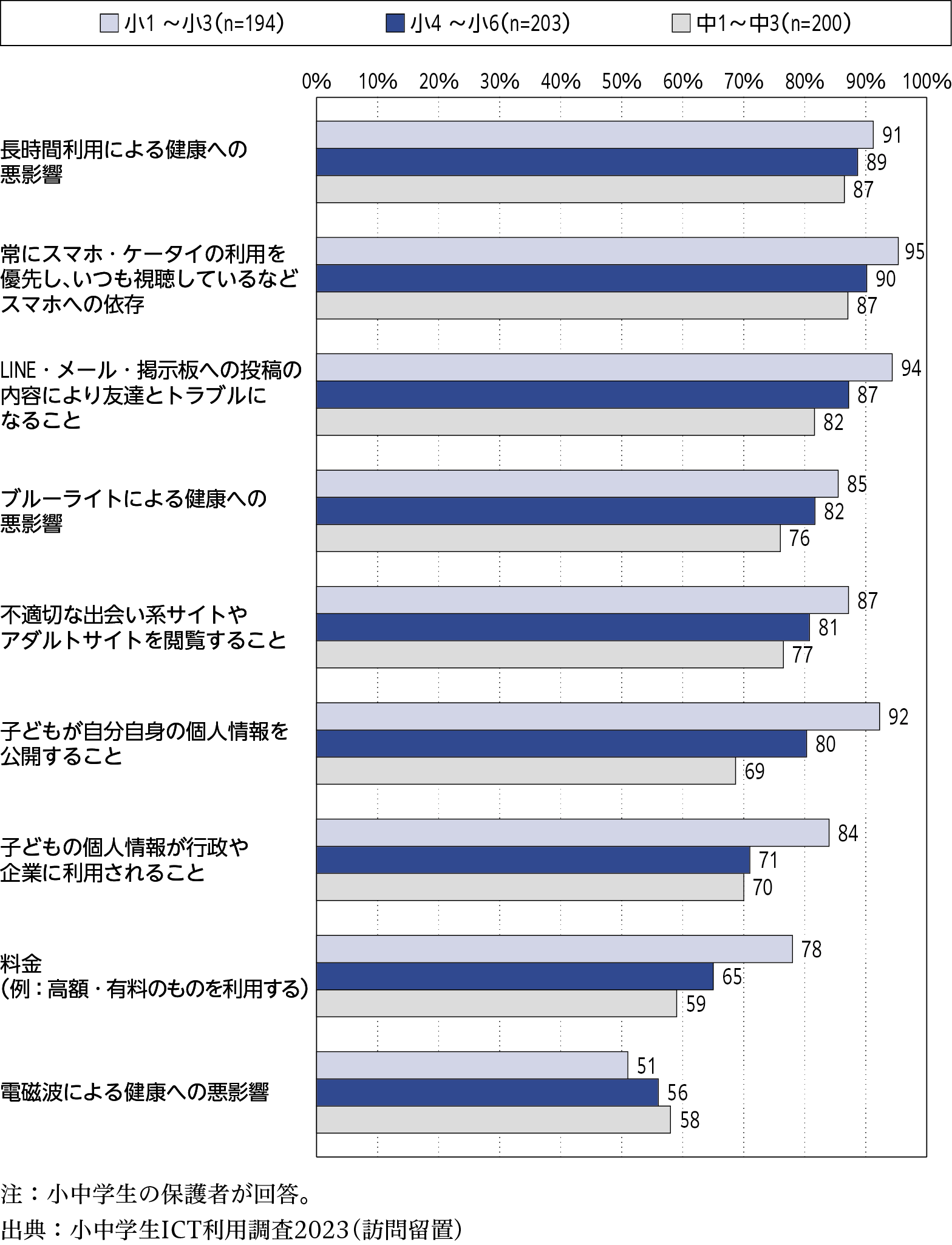

では、親は子どもがスマホを使い過ぎることに対して、どのようなことを不安に感じているのでしょうか。NTTドコモ モバイル社会研究所による「子どものICT利用に関する保護者の不安」では、子どものスマホ時間が長くなることに対する不安を以下のようにまとめています。多くの親は、健康への悪影響、スマホ依存、トラブルに巻き込まれることを心配しているようです。

出典: NTTドコモ モバイル社会研究所ホームページ

つまり、多くの親は、子どもがだらだらと長時間スマホを利用する行動自体を問題視しておらず、健康への影響、スマホ依存、トラブルに巻き込まれといった懸念をなくしたいので、スマホを長時間触らせたくないのです。具体的には、「夜型の生活で普段の生活に支障が出る」「スマホで視力や体力が落ちる」「スマホが手元にないと落ち着かない」「不適切サイト接続の可能性が高まる」といった事がなければ、スマホの使い過ぎが悪いとはならないはずなのです。

スマホを使い過ぎるとどうなるか

ただし、スマホを使い過ぎ、だらだらコミュニケーションを続けることは、学校の成績に大きな影響を与えることが分かっています。「脳を鍛える大人のDSトレーニング」で有名な東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授と仙台市との共同研究において、10年にわたりスマホ利用時間と成績の因果関係を調べた研究成果では、1日に3時間以上スマホを使う子どもは、そうでない子どもに比べて、学業の平均点が著しく低いという相関関係が明らかになりました。

出展:スマホ使いすぎると「勉強が台なしに」 脳トレ・川島隆太教授がデータで解説 | 朝日新聞Thinkキャンパス (asahi.com)

だらだらスマホを使うことで、子どもは思考力や論理的思考力を養う機会を失ってしまいます。また、受け身の状態で情報を消費するだけのスマホ利用は、主体的に学び、考える力を育む妨げになります。このデータは、利用時間を意識する具体的な時間を示していますが、同時に、だらだらスマホを使うことの問題点を提起しています。

「3時間」という数字は、スマホをだらだら使っているか、そうでないかの重要な指標のひとつです。もちろん、GIGAスクール構想をもとに、学校ではスマホやタブレットを使った授業が増えており、この数字は今後、変わってくる可能は大きいです。適度にスマホから離れる時間を作り、生活リズムを適切に保つことが重要というわけです。

なぜ大人はスマホを没収するのか

大人はなぜ、スマホを取り上げたり没収したがるのでしょうか。大人と子どもの心境を分析し、親がなぜ、スマホを没収する行動に移るのか、そして、スマホを没収することで、親が心配する状況になるのかを具体的に考えていきたいと思います。

スマホを取り上げる親の心境

親世代にとってスマホは、子どもたちのように無くてはならないコミュニケーションの手段とはなっていません。親世代が青年期だった時代は、通信がアナログからデジタルに大きく変化した時代です。そのため、親世代は様々なコミュニケーション方法を状況よって組合せ、器用に使い分けることができます。

携帯電話がない子ども時代を過ごし、ノートを使った交換日記での情報交換、誰が取るか分からないドキドキ感のある固定電話、駅の掲示板の活用、ポケットベルを使った数列メッセージ、携帯電話やPHSのショートメールなど時代の移り変わりで、様々なコミュニケーション手段を利用してきました。

様々なコミュニケーション手段を知っている私たちは、スマホがなくなってもコミュニケーションには困りません。携帯電話の番号さえわかれば、固定電話から呼び出せば良いですし、Eメールならパソコンでもスマホでも連絡を取り合うことができます。つまり、親世代は、スマホがなくなったぐらいでは、動じることはありません。様々な方法でコミュニケーションを取ることができる親世代は、今の子ども達とは比較にならないぐらい器用な世代なのです。

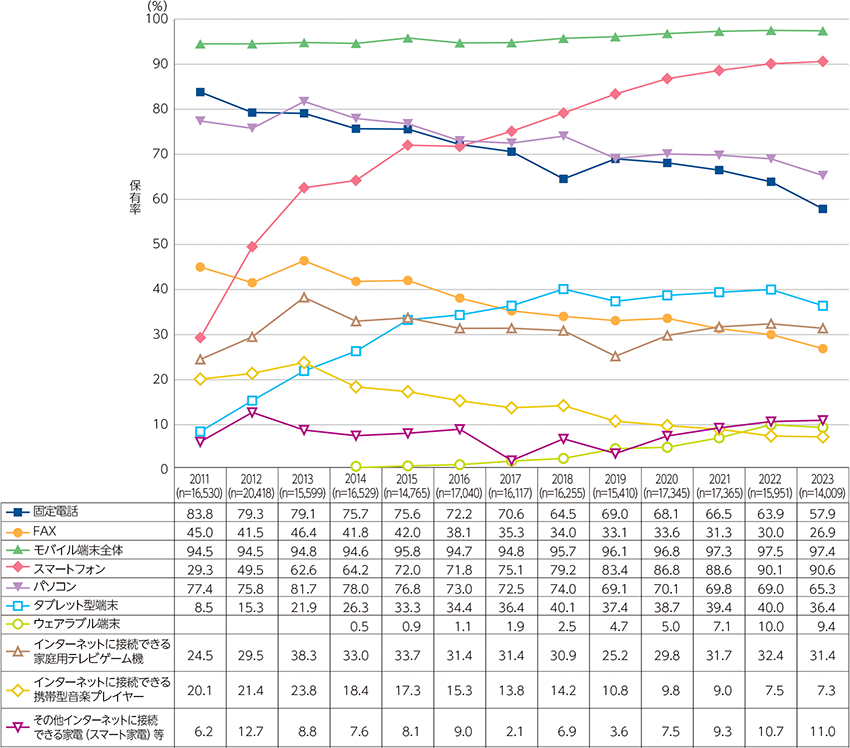

この状況は、物心がついた時からスマホによる情報交換しかない今の子どもたちにとって、まったく理解することができません。情報通信白書の「統計データ」にも如実に状況を示しており、2013年を境に、パソコンや固定電話の普及率はどんどん下がっています。

出展:情報通信白書(総務省)

つまり、パソコンを使えない子どもたちが増えているのです。実際、会社に入ってきた新入社員は、Eメールを使ったことがなかったので、彼らにはメールの書き方マナーから教えることになりました。また、誰からかかってきたか分からない電話は、怖くて取ることもできないようです。

それゆえ、親世代は、スマホを取り上げられた子どもの気持ちを理解することができません。スマホを取り上げたぐらいでガタガタ言うな!といった状況になってしまうのです。でも、子どもからしたら、それは最悪な行動です。スマホを取り上げる以外の方法で上手にインターネットを制限しましょう。ただし、大手通信キャリアがすすめる安心フィルターは抜け道があり、おすすめをしていません。 この記事では、「安心フィルター」の限界と、子どもをスマホ依存から守るためのより効果的な対策について解説します。安心フィルターは、ドコモ、au、ソフトバンクといった大手キャリアが提供しています。一見する ...

【子育てコラム】ちゃんと設定したはずの安心フィルターの時間制限が解除される原因を徹底解析

スマホを使い続ける子供の心境

モバイル社会研究所の調査によると、長時間スマホやタブレットを使い続けても問題はないと思っている子供は少数派のようです。子ども自身もスマホには依存性があり、できれば、短時間にしたいと思っているのです。しかし、それができない理由があります。なぜ、それができない状態になるのでしょうか。

やめられない理由は、インターネットにおけるWebマーケティングが、個人の興味や関心、行動に合わせたパーソナライズされた情報を表示するからです。やめようと思っても気になる情報が次から次に表示されると、気になってクリックしてしまいます。

つまり、「旅行」を検索すると、「旅行」に関する広告が次から次と表示されます。ゲーム、転職、スマホといった情報をWebブラウザで調べると、ゲーム、転職、スマホといった類似情報が表示されるのです。これは、LineやTikTokといったSNSや、YouTubeなども同様の状況です。

スマホがやめられない理由には、ゲームやSNSでのやりとりが楽しくて仕方がないというのもあると思いますが、気になる情報が次から次に出てくるので、やめられないというのが実態です。もちろん、子どもに限らず、大人だって気になる情報が出てきたらクリックして内容を確認したくなります。ただし、大人は様々な経験からある程度の自制心があります。しかし、子どもは様々なことに興味を持つため、大人のような自制心が働きにくく、ついつい、情報を見続けてしまう状況になってしまいます。

ゲームやSNSといった中毒性のある仕組みを作ったのは大人であり、子どもが悪いわけではありません。それを分かった上で、お互いに話し合い、親子のルールを作って、スマホやタブレットの時間をコントロールする必要があるのです。

また、親の方も、長時間スマホやタブレットを触ってスマホ依存になっていることがあります。そんな姿を見せていると、なぜ、親は長時間スマホを触っているのに、なぜ、子どもだけ制限を受けなければいけないの?と思うでしょう。子どもに一方的に親子のルールを押し付けるのではなく、「君の受験が終わるまでパパもゲームをしないので、ルールが守れるよう一緒に取り組んでいこう!」といった、親子で共通のルールを作る必要があります。 この記事では、子どもの学年や年齢により必要となる通信制限を説明し、WiFiルータに搭載された通信制限機能の紹介と利用方法から、子どもの健全な成長をサポートします。 多くの親は、子どもにどんなことでも積 ...

【子育てコラム】勉強しない状態にならないためにWiFiルータで年齢に合わせた通信制限

スマホ依存になりやすい人の特徴

スマホに依存しやすい人には傾向があります。具体的には、次のような人です。「楽しくてやめられない」「暇つぶしのため」という理由でスマホを使い続ける背景にあるものです。

スマホ依存になりやすい人の特徴

- ストレスが多い環境にいる人

- 孤独感や不安を感じている人

- 自己管理が苦手な人

- 新しい情報に敏感な人

- 注意欠如・多動性障害(ADHD)の人

ただし、のんびり理系おじさんのバカ息子は、依存しやすい性格だから仕方がない、親がストレスを与えるからスマホが手放せないと言って、自分を変えようとしませんでした。つまり、「依存しやすい特徴=言い訳の根拠」になるのです。スマホ依存の特徴に当てはまるからといって、スマホ依存になるというわけではありません。自分の置かれた現実を受け入れるのが苦手で「逃げ癖」がついている人はスマホ依存症になります。

逃げれないようにする方法としては、親子のルールを作って紙に書き出しましょう。そして、きちんとペアレンタルコントロールで制限すしましょう。WiFiルーターでそれを実現する方法は記事を参考にしてください。 この記事では、子どもの健全な成長をサポートするために必要なWiFiルータの性能、規格やセキュリティ、通信制限機能について説明することで、WiFiルータ選びの悩みを解消します。 のんびり理系おじさんのバ ...

【子育てコラム】WiFiルータに求める性能とインターネット利用の制限機能について考えてみた

スマホを取り上げる親の特徴

子どもからスマホを取り上げる親の行動には、スマホを渡した後の子どもの変化を親が受け入れられないという背景があります。スマホを渡す前は、素直で正直だったのに、スマホを渡したとたん親子で決めたルールが全く守られていない。守れない理由を聞くと、屁理屈で正当化されると親は約束が違うと感じます。スマホを渡したときと約束が違うので、親は渡す前の状況に戻ることを期待して「切り札」としてスマホを取り上げます。

また、スマホを取り上げる後ろめたさ正当化するため、親は当初の約束には含まれていない「使用料金を支払っているのは親だ!」という高圧的な態度を取るので、子どもはますます意固地になって、さらに親子のルールを守ろうとしません。この先は、まさに水かけ論の世界です。そんなルールは決めていない。言った言わないといった話が永遠に続き、親子関係は、ますます冷え切っていきます。

のんびり理系おじさんのケースも、スマホを渡す前のママと息子の関係は、とても良好でした。ところが、もとから大雑把でいい加減なママは、親子ルールを口頭で決め、具体的な決め事は文章で確認していませんでした。バカ息子は「授業でスマホ必要になった」「Lineで先生からの連絡待ち」といった屁理屈で、1日中スマホを触っている状態になり、ママはぶち切れてしまいました。結果、のんびり理系おじさんを巻き込み、スマホはパパが取り上げたという状況になったのです。もちろん、親子のルールを破ったこと屁理屈で正当化する子どもにも問題がありますが、過保護に育てる親ほど、子どもに裏切られると激情的に怒りを爆発させるようにも感じます。

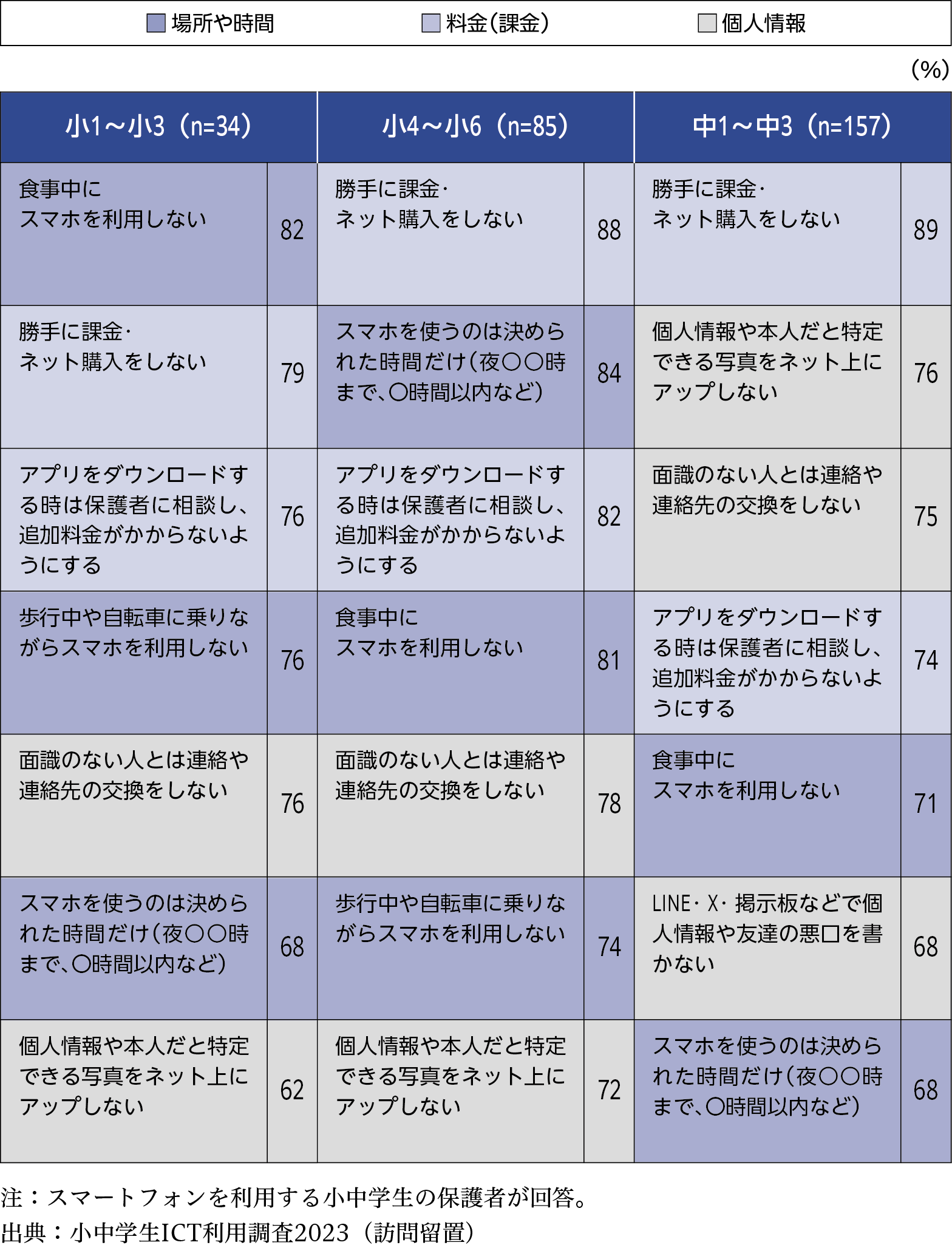

よって、過干渉な親ほど、約束を守れない子どもを作り、結果としてスマホを取り上げる状況を作ると言えます。親子ルールをきちんと決め、それを文章化しておきましょう。通信キャリアが提供するフィルターやWiFiルーターに搭載されたペアレンタルコントロールを上手に使って、約束が守れるようインターネットを制限してください。親子ルールの内容は、モバイル社会研修所のデータを参考になると思います。

出典: NTTドコモ モバイル社会研究所ホームページ

スマホ依存はニートや不登校になるのか

親は、子どもがスマホを使いすぎることで、健康への悪影響、スマホへの依存、トラブルに巻き込まれを心配します。では、スマホ依存になったら、健康への影響はあるのでしょうか、そして、最終的に、ニートや不登校になるのでしょうか。

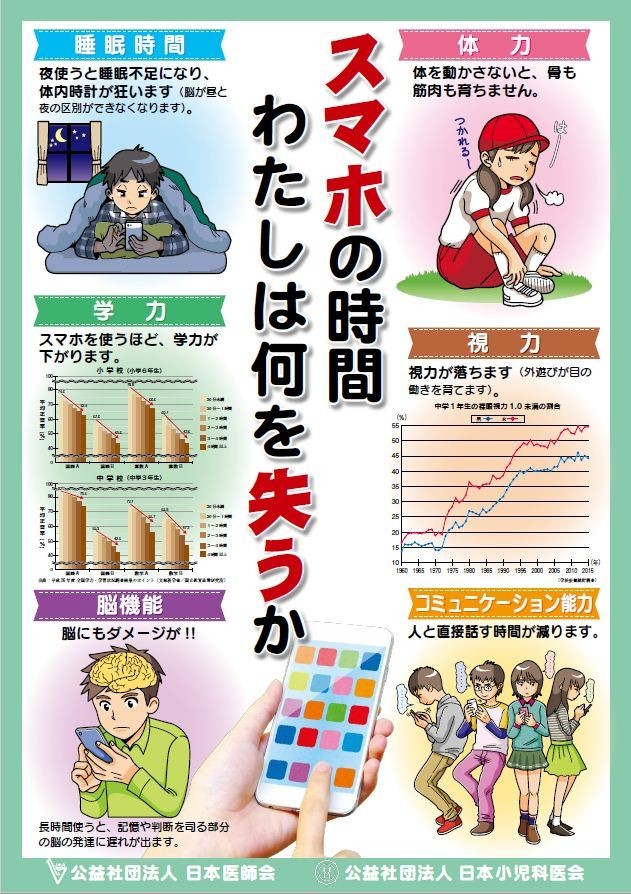

日本小児科医会が公開したポスターで、スマホの使いすぎは、子どもの感情コントロールや自己制御の発達を阻害する可能性があるとしています。その理由として、常に新しい刺激や快感を与え続けるスマホは、子どもは退屈な時間や不快な感情に直面する機会が減り、自分の感情を適切に処理したり、衝動を抑えたりする能力が育ちにくくなるとあります。また、少しでも思い通りにならないことがあると、すぐにかんしゃくを起こしたり、イライラしたりするなど、感情の起伏が激しくなる傾向があり、これは、脳の前頭前野の発達に悪影響を及ぼすためとしています。

出展:スマホ依存に対する啓発ポスター(日医・日本小児科医会作成)について | 日医on-line (med.or.jp)

のんびり理系おじさんのバカ息子は、日本小児科医会の示すポスターの内容にある程度は合致していると思います。しかし、バカ息子は、おじさんと同じで頑固で、独特の感性を持ち、自分の考えを曲げません。そして、幼い時からコミュニケーションは得意ではありませんでした。スマホに接触する時間が長いのでそうなったのかと言われるとイエスと言い切れる自信はありません。

また、バカ息子は、今のところ、ニートや不登校にはなっていません。成績が悪いので学校の友人とコミュニケーションが取れないようです。部活にも入っていないので早々に自宅に帰ってきてスマホを握っています。どうやら、スマホゲームの中には、友達がたくさんいるようなのです。スマホ依存になったら、ニートや不登校になるというわけではなさそうです。

これらのことより、ニートや不登校の子ども達は、居場所がスマホになっているのかも知れません。そんな状態で子どもからスマホを奪ってしまうと最悪なことになってしまいます。人間は社会的な動物です。コミュニケーションが取れない状況は、精神を正常に保てなくなり、自分の存在意義を失ってしまいます。それゆえ、子どもが幼い間は、リアルコミュニケーションを増やして、現実世界での存在を認めてあげてください。まあ、のんびり理系おじさんのバカ息子は、幼い時、あちこちに連れていき、相当なリアルコミュニケーションをしたのですが、スマホ依存になってしまったので、どこまで効果があるか分かりません。きっと、分別がつくようになったら分かってくれると思っています。

まとめ

今回は、ぶち切れそうになったとき、スマホ取り上げを思いとどまるべき事を記事にさせていただきました。スマホばかり触って勉強をしない子どもを目の前にすると、つい、スマホを取り上げてしまいそうになる気持ちはよくわかるのですが、先輩パパからのアドバイスとして、逆効果になるので、子どもからスマホを取り上げることは、絶対にやめた方が良いと思います。

スマホとの関係性は、親世代と子どもで大きく異なります。スマホは、子どもにとって無くてはならないメインのコミュニケーション手段です。悪いこと(=だらだらとスマホを使ったこと)の罰として、スマホを取り上げられたと受け取ってくれません。スマホを取り上げることは、子どもにとって、目と耳と口を一度に塞がれたような感覚になり「親の嫌がらせ」とインプットされ、親子関係が悪化します。

スマホを使い過ぎて、だらだらコミュニケーションを続ける事がないように親子で話し合って、お互いに納得するルールを決め、それを書き出して、子どもの目に見えるところに貼っておきましょう。そして、大手通信キャリアが提供するフィルターを過信せず、WiFiルータなどの実装されたペアレンタルコントロールも利用し、子どもの生活リズムが適切になるようにしてあげてください。これらの取り組みで、健康や学業への影響、トラブルへの巻き込まれを減らすことができます。

最後まで読んでいただき、まことにありがとうございました。のんびり理系おじさんは、読者の皆さまのお子様の成長を心よりお祈り申し上げます。どうしようもないとき、このページを参考にインターネット利用制限を行ってください。おじさんは、これからも、皆様の子育てのお役に立てる情報を発信していきます。