この記事では、子どもの学年や年齢により必要となる通信制限を説明し、WiFiルータに搭載された通信制限機能の紹介と利用方法から、子どもの健全な成長をサポートします。

多くの親は、子どもにどんなことでも積極的に取り組み、自由な想像力から様々な事に興味を持ち、失敗や成功から多くの教訓を得て、大きく育って欲しいと考えています。しかし、デジタル社会の現在は、ベッドの上でスマホを片手にスワイプすれば、様々な情報を得ることができます。子ども部屋から一歩もでなくても、情報は、向こうからやってくるのです。結果として、スマホの依存が強い子は、実際にやらせると何もできない子に育ってしまいます。自分から率先して行動し、手を動かし汗をかき、時には痛い目を経験しないと、人間は成長しません。

それゆえ、親は、安心フィルターやキッズタイマーといった機能を使って、子どものインターネット利用を制限し、不要な情報の排除を行います。インターネット利用を制限する機能なんて、大して変わらないだろうと考えてしまいがちです。ところが、そうではないのです。それぞれの機能に、適切な年代が存在してます。通信キャリアやWiFiルータのメーカは、これら機能の細かい違いを教えてくれません。小学生から高校生まで幅広く対応しますと書いていますが、そんな都合のよい、万能で優れたインターネット制限機能は存在しません。

子どもが小学校低学年までは、スマホを持たせるご家庭も少なく、ゲーム専用機で遊ぶ程度なので制限も簡単です。しかし、年齢があがるにつれ、スマホ保持率は上昇し、中高生になるとタブレットやパソコンを使った授業も急増します。宿題もタブレットやパソコンで提出する必要がでてくると、インターネットへ接続できる時間帯をスケジュール管理することは難しくなります。インターネット利用の制限は、子どもの成長や環境に合わせて、常に最適な機能に変更していく必要があるのです。もちろん、親子で話し合ってインターネット利用のルールを決めるのは必須ですが、親のいう事を素直に聞けない子も増えてきます。

のんびり理系おじさんは、スマホばかり触って勉強をしないバカ息子のおかげで、WiFiルータのインターネット利用を制限する方法について色々と調べる事になりました。いざ、調べてみると、製品には個性があり、メーカによって制御できる機能名称も動作も千差万別です。ここまで違うとは、正直、想像もしていませんでした。最新規格に対応したWiFiルータを新たに購入しても、私たち親にはメリットはありません。バカ息子が「回線速度を早くしてくれてありがと~」と言ったら、嫁の目からビームと口から炎を吐いて、私まで被弾してしまいます。

この記事では、こどもの成長に合わせたインターネット制限について説明したいと思います。

記事のポイント

- 制限するより親子間でのルールづくりが重要なことを知る

- GIGAスクール構想により数年前の常識が通じないことを知る

- 年齢により適切なインターネット制限が違うこと知る

- インターネット制限による効果の違いを知る

児童期と利用制限

スティーブ・ジョブズがiPhoneを発表したのは、2007年1月9日。あれから約20年になります。発売当初、大きな画面を持った重たい電話機だったスマホは、様々なアプリケーションが実装され、デジタルツールとして、生活に欠かせない存在となりました。生まれた時から、スマホが存在したZ世代に子どもたちは、情報収集やコミュニケーション、娯楽など、日常のあらゆる活動をスマホを通じて行います。そのため、スマホは日常生活に欠かせない道具であり、常に携帯する状態にあります。

スマホ普及前は、ゲームは専用機、動画視聴はテレビといったように目的ごとに端末を選ぶ状況にありましたが、現在は、コミュニケーション手段だけではなく、ゲーム、家庭学習、動画視聴のすべてでスマホやタブレットが使われるようになりました。子どもに「デジタル端末との付き合い方」を教える保護者の役割は、以前より重要になってきました。

小学生のスマホ保有率の推移

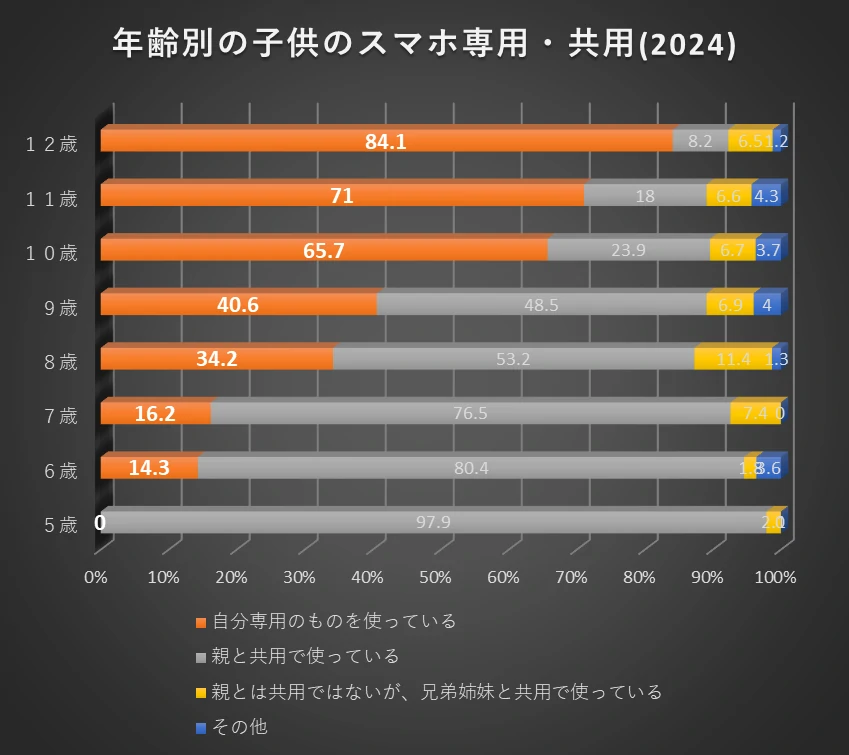

令和6年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」報告書の「年齢別の子どものスマートフォン専用・共用」によると、小学校に入ったばかりの低学年では、スマホを「持っていない」子が多数派ですが、10歳ごろを境に自分専用のスマホを持つ割合が急増します。中学年から高学年にかけては、専用のスマホを持つ子も増え、LINEなどのコミュニケーションアプリの利用する機会が高まります。高学年になると、友達とのつながりやSNSへの関心が高まり、「スマホは持っていて当たり前」という認識が強くなる傾向があります。

出典: 青少年のインターネット利用環境実態調査(こども家庭庁)

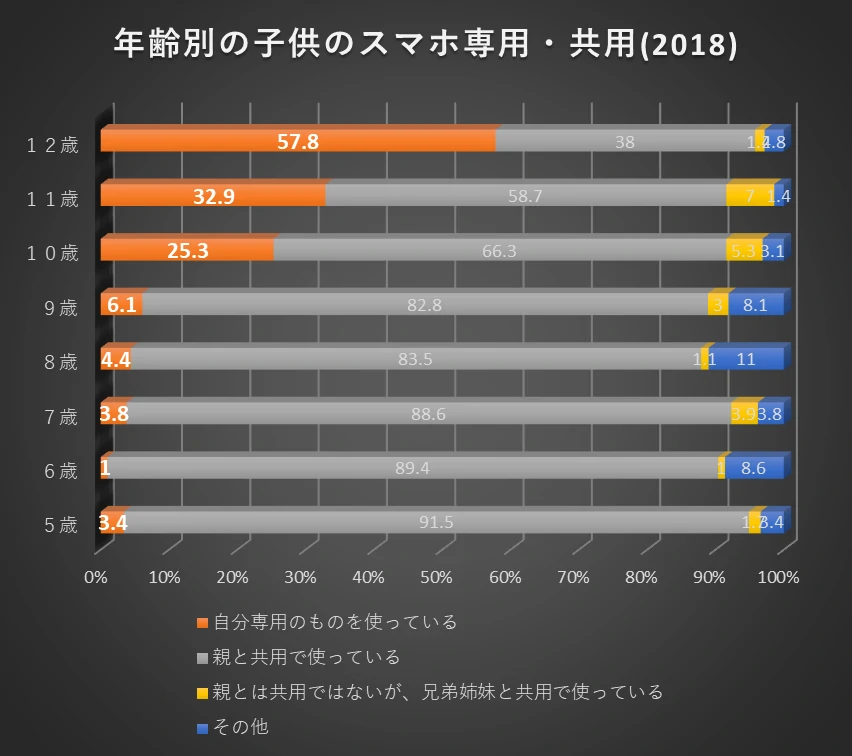

数年前、のんびり理系おじさんは、小学校5年生になる娘の授業参観に行きましたが、先生が「みなさん、スマホを持っていますか?」という質問に対して、8割の子ども達から、スマホを持っているという回答がありました。地域差もあると思いますが、高学年は、大半の家庭がスマホを持たせている状況です。こども家庭庁が調査した結果でも実態を把握できます。なお、2018年度の調査結果と比較すると、ここ6年で、子どものスマホ保有率の状況が大きく変化したことが良く分かります。

出典: 青少年のインターネット利用環境実態調査(こども家庭庁)

デジタル端末の利用状況

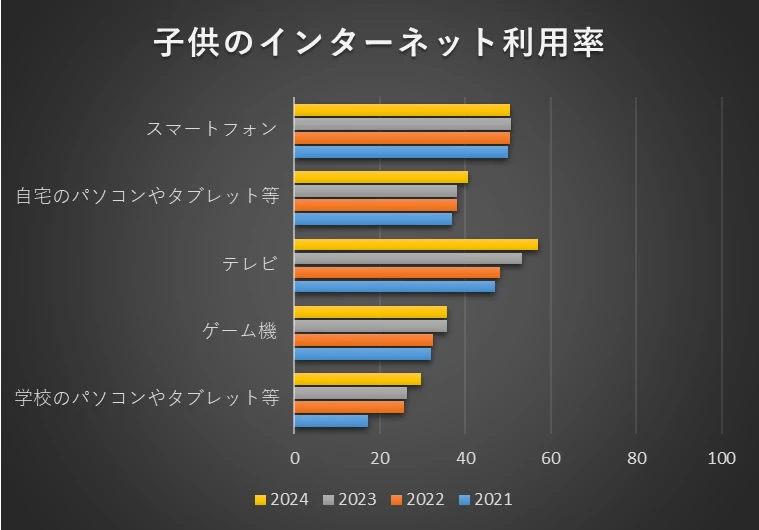

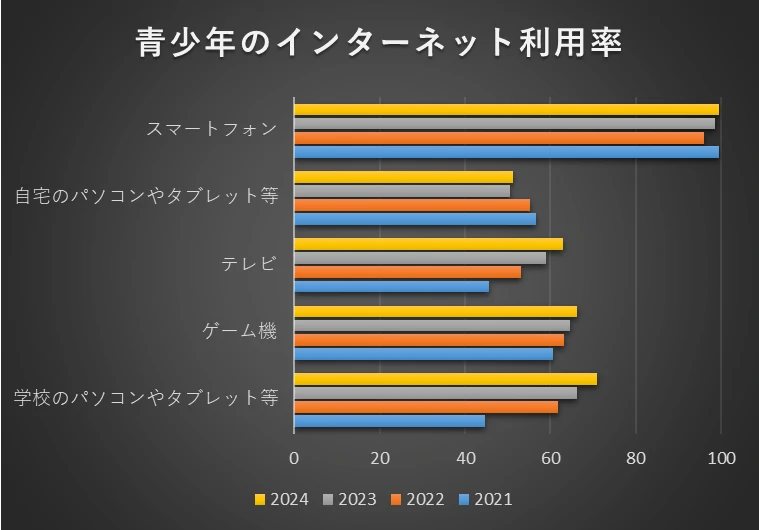

一方で、スマホや自宅パソコンやタブレットからのインターネット利用は、コロナ禍以降、あまり変化がありません。大きく増加しているのは、GIGAスクール構想で学校から配布されたパソコンやタブレットです。2021年度の利用率が17.2%だったのに対して、2024年度は29.6%と倍増しています。こども家庭庁の調査対象は0~9歳の子どもですが、おそらく、高学年においても同様の状況であると考えられます。デジタル端末は、従来の「遊び」中心から、リモート授業の参加や家庭での学習といった「学び」へと用途が広がっているのです。

出典: 青少年のインターネット利用環境実態調査(こども家庭庁)

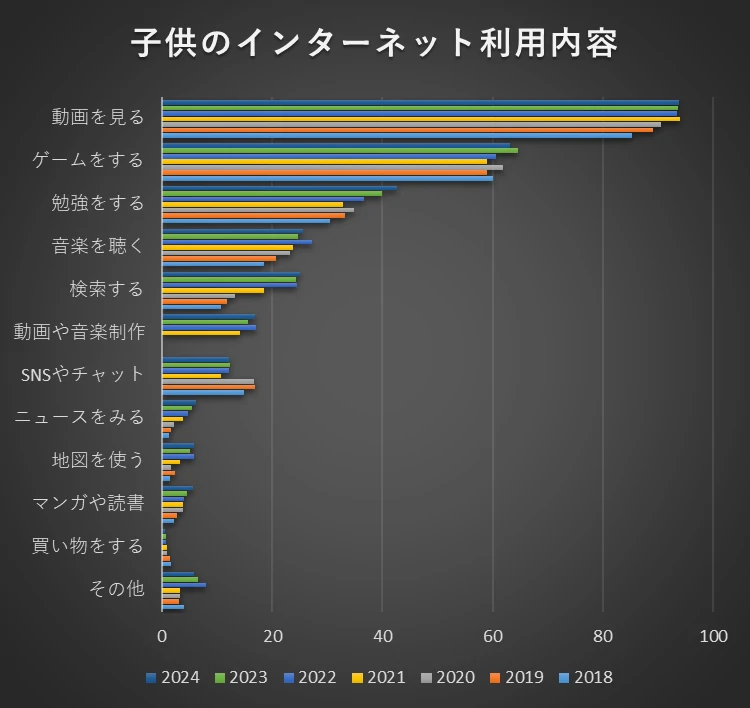

また、子どものインターネットの利用内容は、動画を見る、ゲームをするが50%を超えています。これは、2018年度から、ほぼ状況は変わっていません。親は、動画視聴やゲームといった子どものインターネット利用状況を適切に把握し、子どもとデジタル端末の距離を適切にコントロールしなければなりません。

親子関係の土台づくりの重要性

普段の生活において、スマホ利用が当たり前となった時代において、親子の信頼関係を保つことはとても大事なことです。まず、スマホと適切な距離感を保つため、親子で「スマホは便利だが、ルールが必要な道具である」共通認識を持つことが重要です。まずは、使用時間・利用アプリ・使う場所などを親子で話し合い、お互いが納得するルールを作ることがポイントです。親の「スマホ=遊び」という考えを子どもに押し付けてはいけません。

小学生のうちに「ルールを守る習慣」を身につけることで、思春期や青年期に入ってからも、スマホと距離感を保てる自己管理力が育ちます。また、子どもがルールを守れたときは、積極的に褒めたり、ルール違反があった場合は、「なぜ守れなかったのか」冷静に話し合うなど、感情的にならず「育てる」姿勢で接することが、良好な親子関係につながります。

青年期につなげる制限機能

日常生活に欠かせなくなったスマホは、常に携帯するため依存性が高いデジタルツールです。心身が未熟な子供にとって、親子で決めたルールが守れないことも少なくありません。しかし、スマホを子どもから強制的に取り上げてしまうことは、親子関係に亀裂が入るだけではなく、自己管理力の芽を摘んでしまうため、むしろ逆効果です。

のんびり理系おじさんのバカ息子も、ママにスマホを取り上げられて、勉強意欲がなくなってしまいました。バカ息子いわく、「取り上げるから勉強したくなくなる」のだそうです。また、ママは、おじさんがスマホを取り上げたという事にしておいてくれと言って、子どもと冷静に話し合う姿勢を持ちませんでした。今から考えると、これは最悪なパターンだったと思います。しかし、感情的になったママは、もう誰にも抑えられる状況になかった状況がありました。

スマホを取り上げずに、子どものスマホへの依存を減らし、自身の生活リズムを形成するのに、WiFiルータを活用したインターネット制限は、有効な手段のひとつとなります。のんびり理系おじさんは、児童期のインターネット利用の制限に、キッズタイマーとゲストSSIDを使うことをおススメします。なお、キッズタイマーは、大きな抜け道があるため思春期にはお勧めしません。

キッズタイマーによるスケジュール管理制限

特定のデジタル端末に対して「何時から何時までしかインターネットを使えない」と時間帯を設定できる機能はキッズタイマーと呼ばれています。たとえば、「平日は夜10時以降は、自動的にインターネットに接続できなくなる」「朝5時からは接続できる」といったルールを機械的に登録することができます。これにより、夜更かしや過度な使用を防止できます。 この記事は、WiFiルータのインターネット利用制限であるキッズタイマー導入のメリットを紹介します。最近のWiFiルータには、キッズタイマーが搭載されています。多くのWiFiルータで採用される理由を知る ...

【機能ガイド】Wi-Fiルーターのキッズタイマーを利用したネット制限のメリット8選をあげてみた

ゲストSSIDによるカウントダウン制限

家庭のWiFiルータの中には、友だちのインターネット接続を許可するゲスト用のSSIDを設定できるものがあります。これを活用し、子どもの端末は、ゲストSSIDに接続させ、ゲストSSIDは、起動から一定時間が経過すると自動的に消滅するよう設定します。ゲストSSIDを使ったこの方法は、親が声掛けすることなく、インターネット利用を制限できるので、子どもの過度なスマホ利用を防ぐことができます。 この記事は、WiFiルータのインターネット利用制限機能のひとつであるゲストSSIDのメリットとデメリットを解説したものです。成果に応じてインターネット接続を許可することで、子どもの健全な成長を促進しま ...

【機能ガイド】ゲストSSIDを利用したインターネット制限とは? メリット5選、デメリット4選

思春期とインターネット利用制限

中高生にとってスマホやタブレットといったデジタル端末は、コミュニケーションを取るための生活の一部であり、情報収集、娯楽、学習などあらゆる場面で使われています。中高生の彼らが生まれる前の2000年代初頭までは、パソコンが中心だったインターネット利用も、2010年代以降はスマホに移行し、常時接続・常時発信の時代へと変化しました。中高生はその最前線にいる存在であり、自己表現・交友関係・学び・悩みのすべてがスマホを仲介するようになっています。この状況は便利である一方で、使い方を誤ると自己形成や人間関係に大きな影響を与えかねません。

出典: 青少年のインターネット利用環境実態調査(こども家庭庁)

中高生のスマホ利用状況

中高生にとってスマホは、すぐそばにある手放せないものです。スマホは、分からないことの検索や調査、スケジュールの管理、友だちとの連絡、チャットやSNSへ発信など様々な事に使える便利なツールです。しかし、スマホを使ったネット検索や動画視聴、SNSでのやりとりだけで満足してしまい、頭で考えて行動する力が育ちにくい状況にあります。また、スマホで調べた動画を視聴するだけで、自分はできると思い込んでしまいます。中高生にとって大切なことは、検索や動画視聴で知ったことを満足するのではなく、自分で行動して、行動から得た成功や失敗を糧として、次のステップに活かすことです。

出典: 青少年のインターネット利用環境実態調査(こども家庭庁)

たとえば、将来の進路を調べたら、体験会やオープンスクールなどに参加してみる、好きな分野を見つけたら、それを実践する方法や、同じ目的や興味を持った人が集まるコミュニティに参加するというように、行動に移す姿勢が重要です。スマホは受け身で使うのではなく、自分の視野を広げ、可能性を増やす道具として活用することが、中高生にとって望ましいスマホの使い方です。

第二反抗期のアイデンティティ

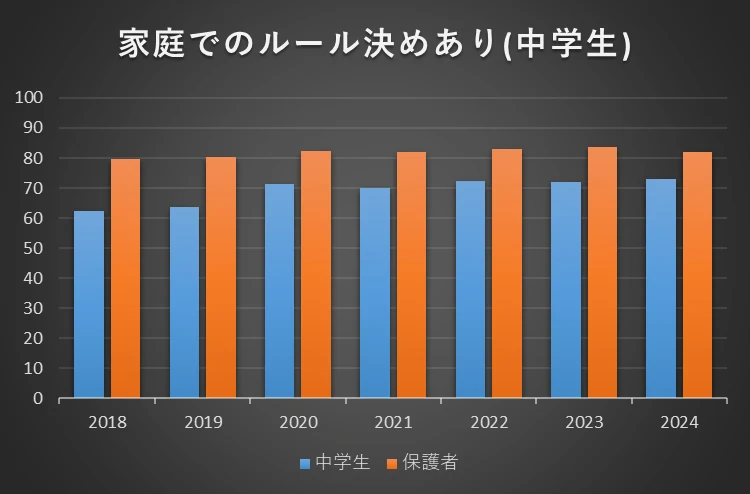

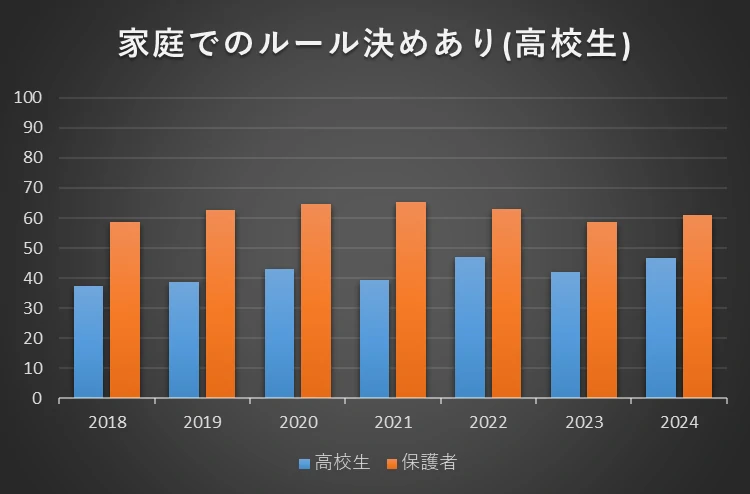

中高生は、小学生の時に親子間で決めたインターネット利用のルールの効果が薄れてしまいます。いや、効果が薄れるというよりは、自分の考えや行動基盤ができ、個性や価値観などを認識することで、親子の間で決めたルールによるインターネット利用の制限ができなくなります。このアイデンティティとも呼ばれる「自分らしさ」の確立は、第二反抗期の入り口です。こども家庭庁の青少年のインターネット利用環境実態調査においても、親子間で決めたルールは、中学生から高校生へと減り続けます。親子間でのルール有無の認識に大きな差があるのは、自分らしさを求めた結果、ルールに縛られたくないという反抗なのでしょう。

出典: 青少年のインターネット利用環境実態調査(こども家庭庁)

ここで重要なのは、ルールを守らせることではなく、子どもがインターネット利用を自己管理できるようになることです。様々な行動を通じて情報を自分のものにしていく過程が、自分らしさの確立に繋がります。この時期にスマホやデジタル端末から得られる外部の情報は、子どもたちが視野を広げ、多様な価値観に触れる大きなきっかけになります。しかし、深夜まで動画視聴やゲームといった快楽におぼれ、自分らしさが確立できないどころか、授業や成績に影響が出るような状況にならないよう、何らかの対策をしなくてはいけません。

出典: 青少年のインターネット利用環境実態調査(こども家庭庁)

情報端末の授業等への浸食

GIGAスクール構想により、現在、多くの学校でタブレットやノートパソコンなどの情報端末が導入され、授業での活用が進んでいます。情報端末は、リモート授業、クラウド上での資料共有、視覚効果や映像を使ったプレゼン、新たに必須科目となった「情報」に対応するプログラミング学習など、これまで紙面上だった教育の幅を大きく広げました。特に、個々の理解度に合わせ、授業の復習や予習に、インターネット利用したビデオ・オン・デマンド(VOD)教材を活用することは、学びの大きな利点になります。

その一方で、インターネット利用は、「勉強と遊びの境界線が曖昧になる」ことに注意が必要です。学校の中だけではなく、自宅においても、タブレットを開いて、勉強机に座ることが勉強であると勘違いさせないようにする必要があります。また、タブレットで別のアプリを開いてしまったり、スマホを横に置いて勉強するなどの問題行動に対して、勉強と遊びの切り替えを徹底させる必要があります。子どもが情報端末を「使い分ける力」が問われており、親が使い方のガイド役を果たす必要があります。

思春期のオススメ制限機能

中高生は、小学生とは異なり、スケジュールで情報端末に触れる時間を管理するのが難しくなります。勉強と遊びの境界線が曖昧になる中高生では、単純に時間帯でだけで制限することで、スマホ利用を管理することができません。親は、子どもがどんなコンテンツに、どれだけの時間触れているか管理する必要があります。タブレットやノートパソコンを使って、ゲームや動画ばかり見ているようであれば、コンテンツをブロックする必要があります。

この際、利用するのが、パケットフィルタやDNSルーティングという機能になります。特定のIPアドレスやドメイン名を持つサーバへのアクセスを制限することで、遊びへ偏りがちな境界線をバランスの良い状態にします。ただし、これらの機能を持つWiFiルータはメーカが限定されます。

パケットフィルタによる動画制限

IPアドレスを指定して、特定のアクセスを制限することができます。サーバが持つグローバルIPアドレスは固定されており、そのIPアドレスへの接続を制限することで動画やゲームの通信を制限することができます。 この記事では、WiFiルータのパケットフィルター初心者に、動画を非表示にする方法を説明をしたものです。レジェンドWiFiルータのDNSルーティングでインターネット通信制限を失敗した人が、スマホアプリに ...

【ルータ応用】パケットフィルタで動画非表示にするおすすめの設定を調べて公開してみた

DNSルーティングによるドメイン制限

最近のWiFiルータには実装されなくなってしまいましたが、特定のドメイン名へアクセスできないように制限することで、Webサイト、ゲームなどのコンテンツへの接続を制限します。 この記事は、古いWiFiルータに搭載されたDNSルーティング機能を解説し、インターネット制限する場合の使われ方と、現在のWiFiルータに搭載されなくなった理由を説明します。 DNSルーティングは、登録 ...

【機能ガイド】レジェンド制限機能のDNSルーティングとは!機能を深堀して公開してみた

まとめ

最近の小学生は、卒業時に、お互いの連絡先をLineで交換します。中学入学時も同じで、真っ先に友だちとLine交換です。Lineがないと友人と連絡が取りあえないのです。私たち親世代の学生時代のコミュニケーションと大きく違うなぁ~っと感じる瞬間です。進学しても、引っ越ししても、スマホで繋がっている感覚です。これからも、この状態は変わらないでしょう。

のんびり理系おじさんは、昭和世代なので、子どもが高校卒業するまでスマホを持たせたくないと思っていました。しかし、マホを持っていないと友達の輪に入れないのは、ちょっと可哀そうです。でも、スマホに溺れて学業が疎かになってしまうのは困ります。これを読んでいる読者のみなさんは、子どもの将来を真剣に考えて、どうすれば、スマホとの付き合いをしていくか悩んでいる方だと思うので、おじさんの失敗や、公開したルータ制限の方法を参考に、上手に子どもの成長を手助けしてあげてください。

最後まで読んでいただき、まことにありがとうございました。のんびり理系おじさんは、読者の皆さまのお子様の成長を心よりお祈り申し上げます。どうしようもないとき、このページを参考にインターネット利用制限を行ってください。おじさんは、これからも、皆様の子育てのお役に立てる情報を発信していきます。